目次

少子高齢化が進む中、建設業において見逃せない重要なテーマの一つが「担い手確保」です。仕事はあるのに施工ができない、といった問題に直面する方も多いのではないでしょうか。そこで本連載では、建設業において社労士として活躍する株式会社アスミルの代表 櫻井好美さんに、「人材確保のための労務管理」というテーマで解説いただきます。

第4回目となる今回は人材不足が特に深刻な大工や職人の「雇用」についてです。

株式会社アスミル 代表取締役

一般社団法人建設業サポート室 代表理事

特定社会保険労務士 / ファイナンシャルプランナー / キャリアコンサルタント

深刻化する担い手不足と大工・職人の社員化の重要性

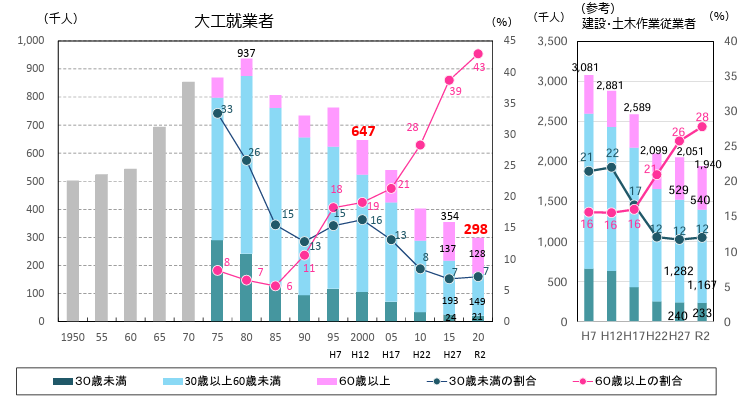

今回は社員の定着率について考えてみたいと思います。どの業界も人手不足の中、とりわけ建設業は他業界よりも高齢化率が高く若年者が少ないといった傾向がみられます。こうした状況下では、新規採用を継続する一方で、まず「今いる社員が辞めない仕組み」を構築することが重要です。

ご存じの通り建設業の担い手不足が深刻化している中、特に大工職を選択する人は激減しています。労働力の確保が厳しいだけでなく、このままでは技能の伝承も困難になるでしょう。そのため、各工務店では大工の育成について真剣に検討をしていく必要があります。

大工をはじめ職人を安定した職業として認識してもらうには、会社が雇用を守り、育成していくことが不可欠です。そこで今回は、将来の担い手を増やすための一つの解決策として、「大工・職人の社員化」について解説します。

「雇用」と「請負」の違い

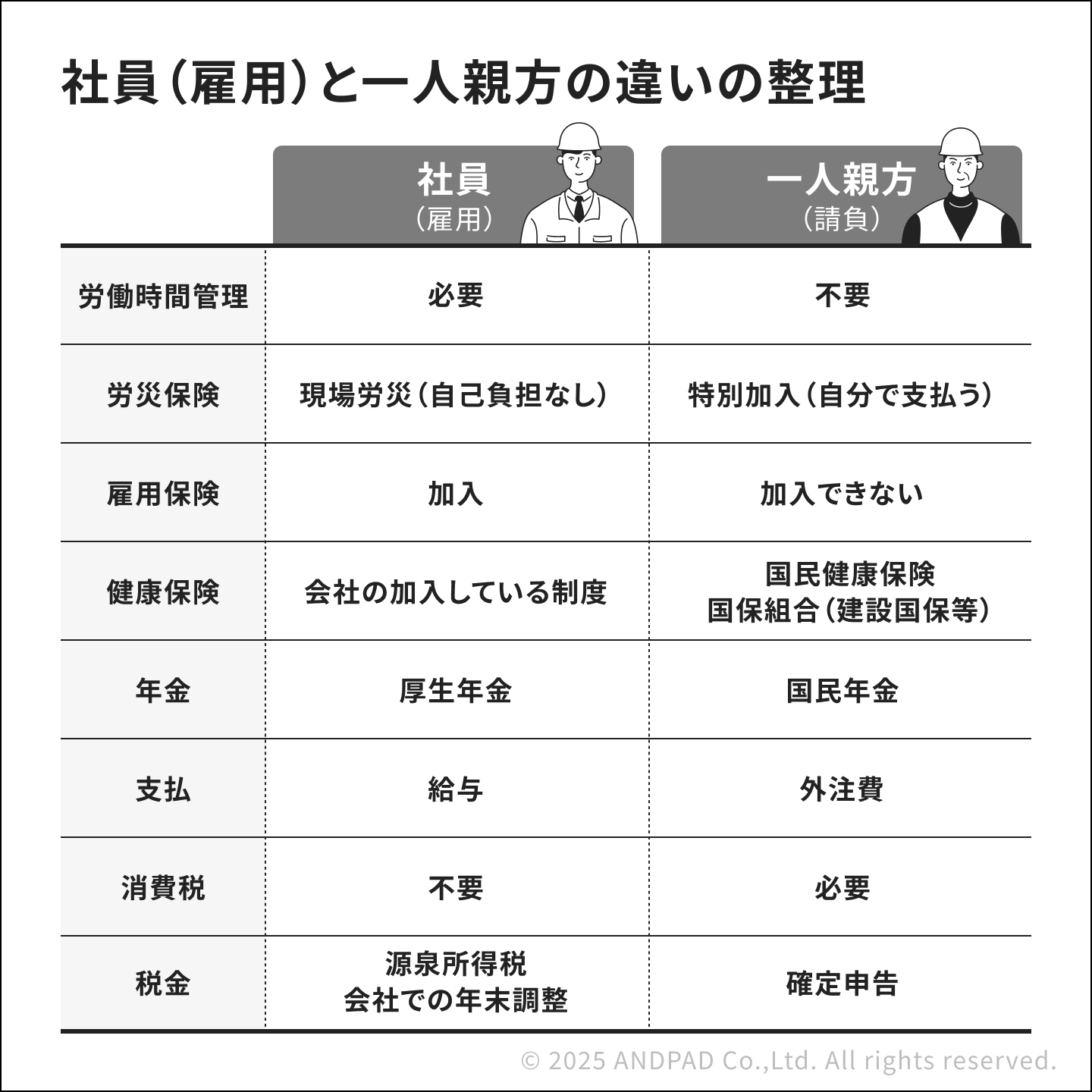

本題に入る前に、曖昧になりがちな「雇用」と「請負」の関係性を整理しましょう。

自社の「専属大工・職人」を社員ではなく一人親方として扱っている企業もいらっしゃるかと思います。もし一社専属で働き、他の従業員と同じルールに従っている場合、それは「請負」ではなく「雇用」と見なされる可能性があります。

「請負」なのか「雇用」なのか。重要なのは、労災の特別加入や確定申告をしているかではなく、どのような働き方をしているかがポイントになります。

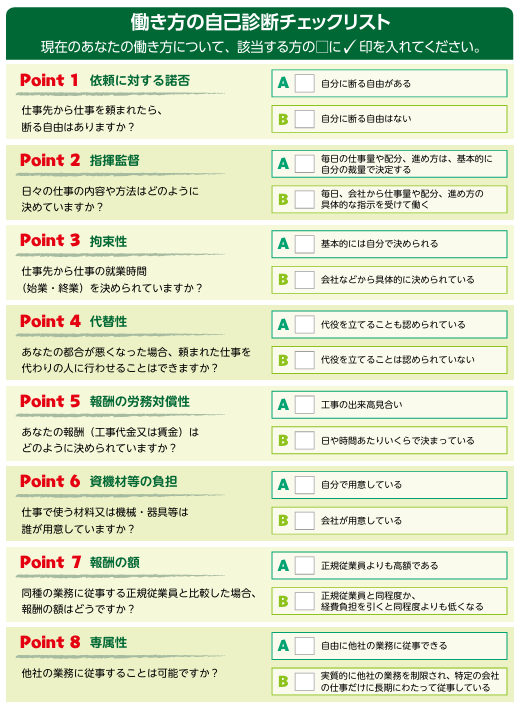

下記は国土交通省より提示されている技能者向けの「働き方の自己診断チェックリスト」です。自社の契約関係を診断する参考資料として、自社の大工・職人の働き方を確認してみましょう。雇用契約を締結せずに現場作業に従事している方で、このチェックリストのBが多く該当する場合は、「自社の戦力」として育成することを視野に入れ、雇用契約の締結を検討してもいいかもしれません。

出典:国土交通省「クリーンな雇用・クリーンな請負の建設業界」

雇用なのか請負なのか、実態として曖昧な場合、さまざまなリスクが生じる可能性があります。

例えば、税務調査で外注費が否認され給与と認定されれば、消費税や源泉徴収税の追徴課税といった問題に発展しかねません。また、万が一労災事故が起きた際には、労働者性を巡る法的トラブルに発展するリスクもあります。

このように、曖昧な契約関係は、特定の罰則の有無に関わらず、税務や労務など多岐にわたる側面から問題を引き起こす可能性があることを理解しておく必要があります。

社員化によるメリット・デメリット

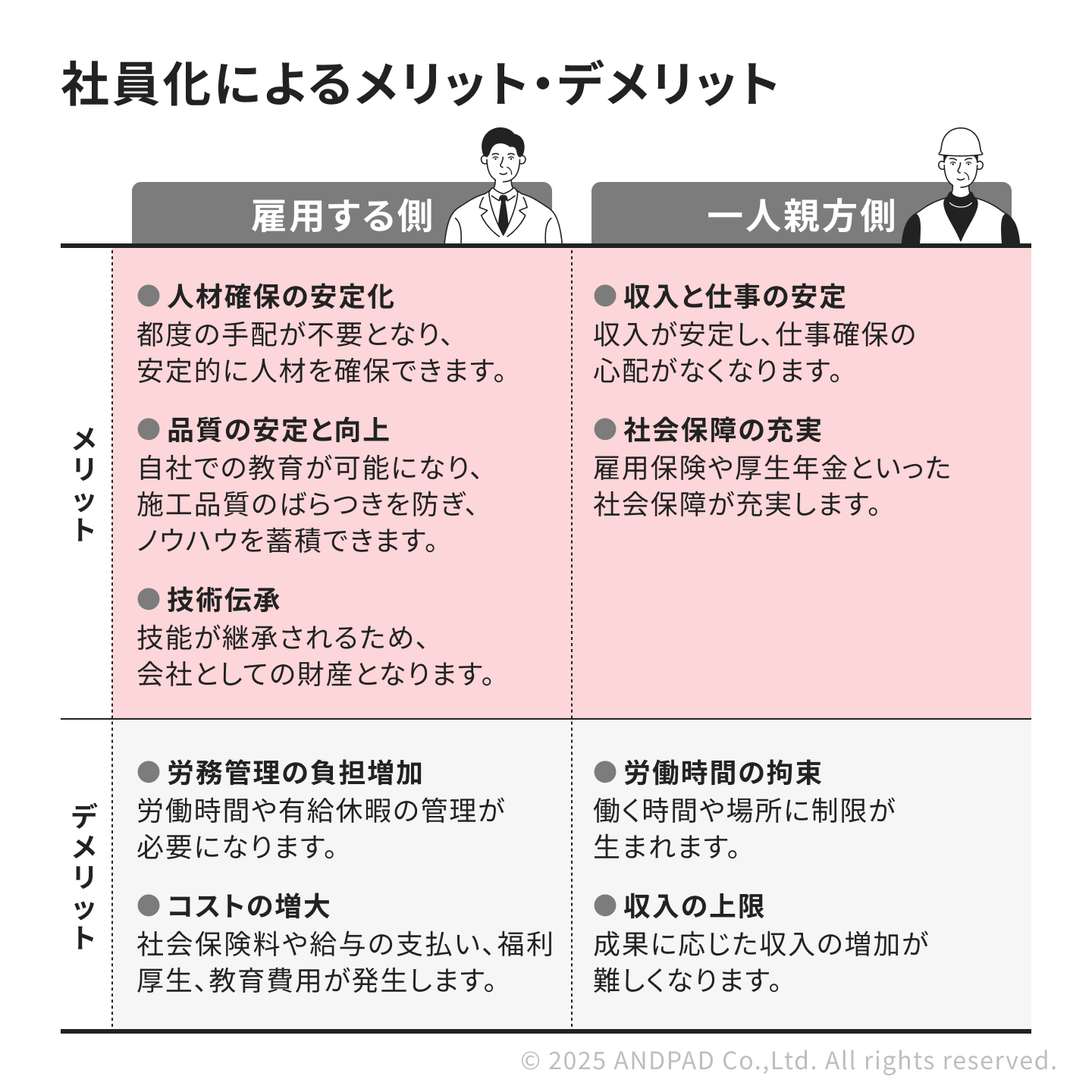

雇用するということは、外注であった大工(一人親方)にとっては、収入が安定する、社会保障に守られているといった安定性がある一方、雇用する側にとっては、仕事があるないに関わらず、給与の支払いや社会保険料の支払いが必要となるといった負担もあります。社員化によるメリット・デメリットを理解しておきましょう。

社員化へのステップ

雇用主にとって大工・職人の社員化はコストという意味では増加するかもしれませんが、今後の人手不足に対する人材確保、また教育を通じて会社の技術レベルが上がること、それによる顧客からの信頼を得られること、組織としての体制を作っていくことという意味では十分なメリットが考えられます。雇用主にとって大工・職人の社員化は会社としての戦力となる一方、社員化をしていくためにはいくつかの検討事項があります。

①労働法の対象者

雇用契約を結んだ場合、労働者は使用者の指揮命令下のもとで働かなくてはなりません。そのため、労働時間の規制、有給休暇の付与、解雇の制限など、労働基準法が適用されます。業務の進め方や働き方を自分の裁量で決めていた一人親方とは異なり、雇用される側に、まずは「雇用」されるということ、「請負」との違いを理解してもらう必要があります。

②労働時間の規制

社員として雇用する場合、1日8時間1週40時間という法定労働時間の縛りの中で仕事をしてもらわなくてはいけません。また、2024年よりスタートした時間外労働の上限規制の対象ともなるため、限られた時間の中で効率的に働いてもらうことが不可欠です。。この法令を遵守するためには、日々の労働時間を正確に管理することが求められます。始業・終業時間をタイムカードやアプリなどで記録し、適切な労務管理を徹底する必要があります。

③日給月払いから月給制へ

雇用ではなく、請負として仕事を依頼していた専属大工・職人の場合、日給月払が中心であったかもしれません。日給月払は法律上問題はありませんが、社員化に伴い従業員の心理的安全性を担保するためにも月給制への移行をおすすめします。

月給制にすることで収入は安定しますが、会社は稼働の少ない日でも同じ金額を支払わなくてはいけません。そのため、月給を決定する際は、年間でどれくらいの支払いになるのかシミュレーションをしていきましょう。

④適正な保険への加入

健康保険については事業所により建設国保等を利用しているケースもありますが、ここでは一般的な協会けんぽについて説明をしていきます。

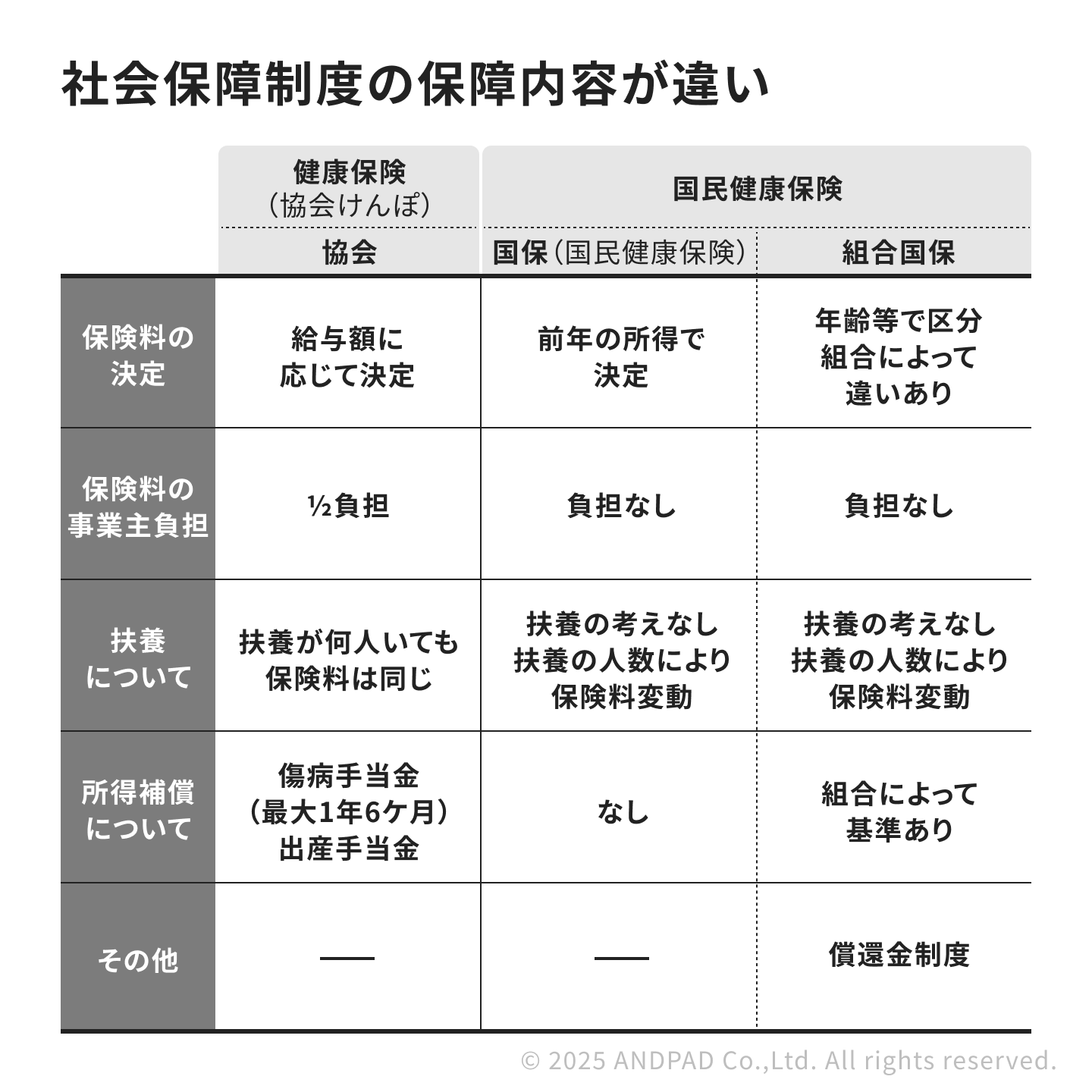

まず、社会保険に加入すると、健康保険および厚生年金保険料の半額を事業主が負担することになります。例えば、給与が40万円であれば、会社負担分として約58,000円の保険料が発生します。外注費として働いた分だけ支払っていた一人親方とは異なり、雇用契約を結ぶと、給与に加えて法定福利費として社会保険料の負担が発生します。このコスト増を踏まえ、給与設定を行うことが重要です。また、健康保険および厚生年金保険料は、事業主が半分を負担しますが、残りの半分は被雇用者本人が負担します。そのため、給与から社会保険料が天引きされることになり手取り額が少なくなることから、雇用される側が「やっぱり、社員では働きたくない」と考えるケースも見受けられます。社会保障制度は加入している保険によって保障内容が違ってきますので、保険のメリットについてもしっかりと説明をしていきましょう。

⑤受け入れ体制の整備

請負として仕事を依頼していた大工や職人を社員として迎える場合、会社としての明確なルールが必要です。就業規則が会社のベースですとなりますが、就業規則を読み込むのは非常に難しいため、前回ご案内したようにワークルールブックを作成し、社内のルールを徹底していきましょう。ユニフォームの着用の仕方1つにしても社員の時と一人親方の時とは違うと思います。社員として働いてもらうということがどういうことなのか?日常のルールの徹底をしていきましょう。

また、給与についても同様です。せっかく社員になってもらったにもかかわらず、頑張っているにも関わらず給与がどうやってあがっていくのかがわからなければ、当然、不満になっていきます。棟梁クラスの人であれば、通常の給与だけでなくインセンティブをつける、後輩の育成指導に対して手当をつける等様々なモチベーション維持の方法があります。自社に合った取組を検討していきましょう。

⑥社員化された大工・職人を活かす

元々、力量のあった大工・職人を社員化したのであれば、是非活躍の場をつくっていきましょう。おそらく一番の強みは「技術力」だと思います。後輩の指導育成をしてもらうとか、社内で「大工塾」などを立ち上げて今まで培ってきた技術の伝承、たまには失敗談等を話をしてもらってもいいかもしれません。一人親方で培った経験と技術を後輩に伝えていくことの重要性と、社員化された一人親方のモチベーションアップのためにも、しっかりと社員としての役割、会社が何をお願いしていきたいか、ということを伝えていくことが重要です。

まとめ 職人不足を補うために

今回、社員大工の雇用について説明をしてきましたが、一人親方を決して否定するものではありません。安定よりも成果に対して報酬がほしい、自分の好きな時に働きたいというニーズもあり、その場合は一人親方という選択肢も当然あります。しかしながら、雇用か請負かがあいまいな場合は、改めて雇用と請負の違いを説明しながら、それぞれにあった働き方を選べるようにしていきましょう。最終的な目的は担い手確保です。安心して働ける職場を作っていきましょう。

| URL | https://www.asmil.co.jp/ |

|---|---|

| 代表者 | 櫻井 好美 |

| 所在地 | 〒270-0034 千葉県松戸市新松戸3-33 京屋ビル3F |