目次

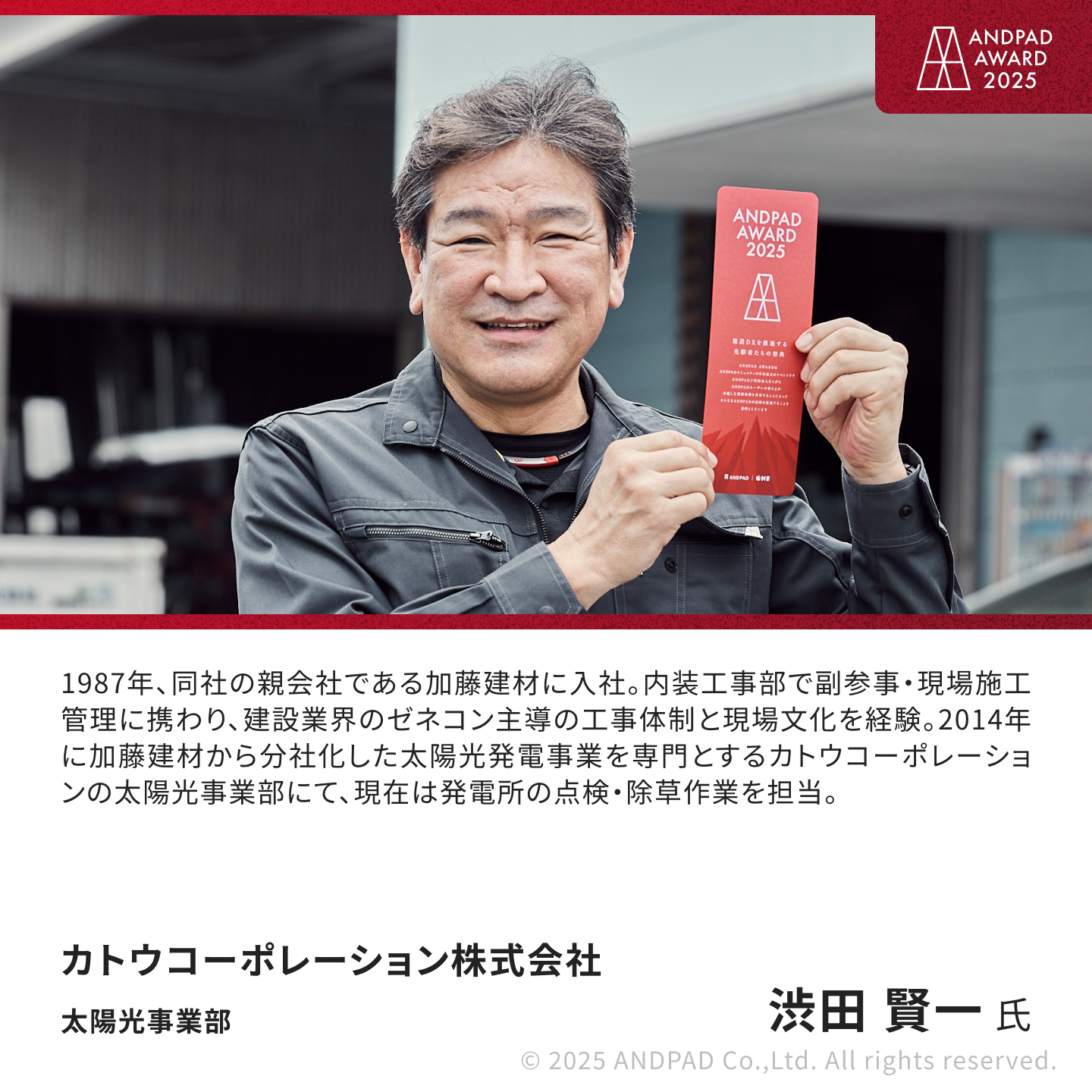

ANDPADの利用状況をデジタルにスコアリングし、最も活用度の高いユーザーを表彰するANDPAD AWARDのユーザー部門。ANDPADの報告機能を高活用したユーザーに贈る「ベスト報告ユーザー賞」で全国第2位に輝いたのは、カトウコーポレーション株式会社 太陽光事業部の渋田 賢一さんである。

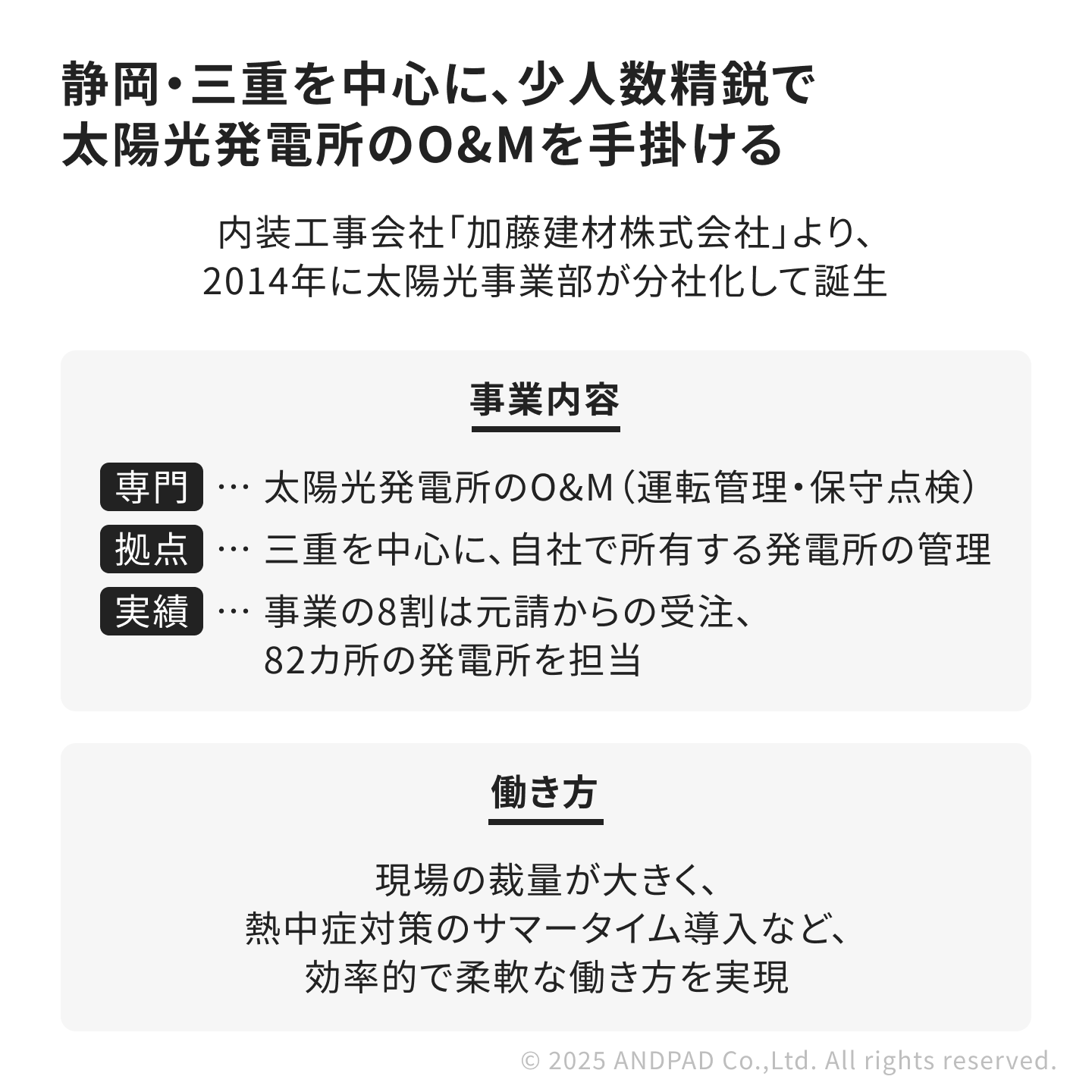

カトウコーポレーションは、1959年創業の内装業を主軸とする加藤建材から2014年に分社化した、太陽光発電事業の専門会社。主な事業は売電用施設の管理・保守で、静岡・三重を中心に少数精鋭で事業を展開している。現在は、自社発電所に加え、株式会社CO2OSからの太陽光発電のO&Mも多数受注している。今回の受賞はCO2OSの依頼で行った報告に対しての受賞だ。

同社では、元請け企業のCO2OSの依頼を受けてANDPADを徹底的に活用しており、その結果業務時間の大幅削減も実現している。なぜそれが可能だったのだろうか。今回は受賞者であるカトウコーポレーション株式会社 太陽光事業部 渋田賢一さんに加え、太陽光事業部 主任の竹安浩樹さん、発注元である株式会社CO2OSの総務部部長 田中繁稔さん、同じくCO2OSでANDPADの活用を推進する技術統括部 岡本洸さんにお話を伺った。前編は、カトウコーポレーション株式会社、株式会社CO2OSの事業内容とCO2OSのANDPAD活用徹底のための工夫について紹介する。

少人数精鋭で太陽光発電所のO&Mを行うカトウコーポレーション

──ANDPAD AWARD 2025 ユーザー部門「ベスト報告ユーザー賞」2位の受賞、おめでとうございます! カトウコーポレーションさんがCO2OSさんから受注しているお仕事を、CO2OSさんの依頼通りにやり切り、正しくANDPADを使ってくださっている証だと思います。ご連絡を受けた時、渋田さんはどんなお気持ちでしたか?

渋田さん: まったく自覚がなかったので、驚きました。ゼネコンさんの安全大会では持ち回りで受賞させてもらえることがあるので、そういったことなのかなと思ったぐらいです。でも、実際のANDPADの活用度合いだと知って光栄に思いました。

カトウコーポレーション株式会社 太陽光事業部 渋田賢一さん

田中さん(CO2OS): カトウコーポレーションさんとは2022年10月に取引を開始しています。当社にご発注いただいた太陽光発電所のO&Mをお願いしているのですが、現場に関する豊富な知見をお持ちの強力なパートナーとして、カトウコーポレーションさんを頼りにしています。

協力会社さんのなかでもカトウコーポレーションさん、特に渋田さんのANDPAD活用度合いは群を抜いているので、受賞のご連絡をいただいた時には納得しました。当社メンバーの刺激にもなるので、渋田さんの受賞は社内でも広めたいです。

岡本さん(CO2OS): 一緒に仕事をしているので、渋田さんの受賞はうれしかったです。こういった場で渋田さんたちとお目にかかれて、いい機会をいただいたとも思います。ANDPADでの効率化は当社の課題でもあるので、渋田さんのやり方を真似て、来年は当社もANDPAD AWARDを受賞したいですね。

Cap: 左からアンドパッドの木村、株式会社CO2OSの総務部部長 田中繁稔さん、カトウコーポレーション株式会社の渋田賢一さん、同じくカトウコーポレーション株式会社 太陽光事業部 主任の竹安浩樹さん、株式会社CO2OSでANDPADの活用を推進する技術統括部 岡本洸さん、コミュニティマネージャー平賀

──カトウコーポレーションさんはCO2OSさんの太陽光発電所のO&M事業のほかに、自社で発電所も所有されているんですよね。会社の概要を教えていただけますか?

竹安さん: 親会社である加藤建材株式会社は1959年に建築材料専門商社として創業しました。新しい建材を取り扱っていたため工事を請け負う職人さんが近隣におらず、自社で工事も請け負ううちに、次第に内装工事全般を対応するようになりました。自社施工、直営の職人が責任を持って施工を担当するのが特徴で、1級技能士をはじめ、各種資格保持者のスペシャリストを抱えています。現在までに働き方も改善を積み重ねてきており、経済産業省が推進する『健康経営優良法人』に認定いただいています。

カトウコーポレーション株式会社 太陽光事業部 主任の竹安浩樹さん

竹安さん: 本社に売電用の太陽光発電設備を設置したのがきっかけで太陽光事業部ができ、それを2014年に分社化させたのがカトウコーポレーションです。現在は浜松や三重などで発電施設を管理しています。2022年に、大和エナジーソリューションから17メガワット規模の太陽光発電所を譲り受けて、管理エリアもぐっと広がりました。といっても事業の8割はCO2OSさんの発電所のO&M事業であり、自社物件は2割ほどです。CO2OSさんの発電所は82カ所お任せいただいています。

──渋田さんはどういった経緯でこの仕事に就かれたのですか? ご経歴と今のお仕事内容を教えてください。

渋田さん: 父が職人で、加藤建材から仕事をいただいていたのもあって、学校を卒業してすぐに職人希望として入社しました。今から38年前のことです。ただ、当時の社長が管理できる若手を育てたいという方針だったこともあり、ゼネコンさんなどから受注する内装の仕事で番頭業務に携わっていました。その後、カトウコーポレーションの設立とともに転籍となり、今は太陽光発電所での点検と除草業務の担当をしています。もともと体を動かす方が好きなので、今の業務は性に合っています。太陽光の知見はなかったので竹安さんから専門知識を教わりながら、月60件の太陽光発電所を担当しています。そのうち46件がCO2OSさんの案件です。

──ゼネコンさんからの内装工事を請け負っていたときと今とでは、働き方は変わりましたか?

渋田さん: 大きく変わりました。ゼネコンさんのとき、といっても私がゼネコンさんと仕事をしていたのはポケベルを使って働く1980年代から2010年代までです。今はゼネコンさんも働き方は変わっているとは思いますが、当時は現場から帰社してから事務処理、段取り、各種連絡などが必要で、朝6時に出勤して夜22時に退勤するのも当たり前という状態でした。現場監督も2時間睡眠などで働いていて、現場で寝袋で寝る監督もいたぐらいです。とにかく顧客第一主義で、お客様に約束している期間内に工事を終わらせるのが絶対条件でしたからね。

今は、自社の裁量で仕事ができています。CO2OSさんの月1~2回の管理の仕事は、天候要件もあるため「この日時にやってほしい」というご依頼ではなく、月内に確認するという契約です。その結果、効率を考えて予定を組み立てられます。

──貴社で予定が組み立てられるのはいいですね。近隣の発電所を組み合わせて効率的に回ることができるのではないでしょうか。

渋田さん: そうなんです。季節によっても作業は変わるので、そういった点でもありがたいです。夏の方が作業は多く、点検しながら除草剤を散布する必要があります。夏場は熱中症の心配もあるので、サマータイムとして6時から現場に出て、3時前までに作業を終わらせるようにしているんですよ。柔軟に仕事をできるのも、自社に裁量があるからです。特にCO2OSさんがANDPADを導入なさってからは、報告書作成のために一度帰社する必要もなくなり、助かっています。

──熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、2025年6月1日から職場で適切な熱中症対策を取ることが企業に義務付けられました。それに対応する形ですね。

渋田さん: そうです。現場には一人で向かいますから、何かあった時に周りに誰もいない可能性もあります。当社は安全を重視していて、社長も入っている社内のメッセンジャーアプリのグループで常に誰がどこにいるかは把握できるようにしています。

──先ほど渋田さんが「太陽光の知見はなかったので竹安さんから専門知識を教わりながら」とおっしゃっていましたよね。竹安さんはもともと太陽光発電に詳しかったのでしょうか?ご経歴と今のお仕事内容を教えてください。

竹安さん:太陽光発電関連の会社で3年ほど働いたことがあります。太陽光の勉強をしつつ電気工事会社や設備屋などを転々としながら技術を身につけて、2017年にカトウコーポレーションに中途で入社しました。今は現場管理をしつつ、全体統括をしています。請負業務の窓口として、たとえばパネル等に不具合があればCO2OSさんに見積もりをお出ししたり、全体の報告書をまとめてCO2OSさんに提出したりしています。この会社では8年目ですが、今までで一番長く勤めた会社になりました。今までの経験を活かしつつ働けていますし、居心地がいいんですよね。

太陽光発電所の評価技術において日本シェアNo.1のCO2OS

──カトウコーポレーションさんは元請け企業のCO2OSさんの依頼を受けてANDPADを活用してくださっています。管理する太陽光発電所の8割がCO2OSさんからのご依頼とのことですが、CO2OSさんの概要もお聞きしたいです。

田中さん(CO2OS): 株式会社CO2OSは、大和証券グループが100%出資し、2023年3月に設立されました。事業内容は、2014年創業の株式会社CO2Oの義務の一部を継承したもので、太陽光発電所の評価診断やO&M、AM(アセットマネジメント)、DD(デューデリジェンス※)を行っています。評価診断実績5.5GW、管理発電所件数556、管理発電容量1.09GWと、太陽光発電所の評価技術においては日本シェアNo.1の規模を誇ります。120名の企業ですが、技術者を多数擁しておりまして、全国にサービス展開している他、近年は、太陽光発電所に蓄電池を併設するという先進的なプロジェクトにもEPC(設計・調達・建設)として参画しました。

同社HP:https://www.co2o-s.com/service/development/

旧社名の「CO2O」の由来は地球温暖化の主原因である二酸化炭素(CO2)の克服(Overcome)というミッションに由来し、「CO2」と「Overcome」を組み合わせたもので、再生可能エネルギー業界で気候変動リスクに立ち向かう企業としての理念が表されていました。新社名として末尾に添えたSには、Second Stage(次なる成長ステージ)、Self Standing(独立した運営)、そしてSynergy(グループ間シナジー)という意味合いがあります。小林直子新社長サバイブストロングリー(Survive Strongly)という意味も持たせていると言います。

──お二人のこともお聞きかせください。田中さんはどういった経緯でCO2OSさんに入社なさったのですか? 今は総務部部長でいらっしゃいますよね。

田中さん(CO2OS): もともとは衛生通信システムや移動体基地局建設などを行う通信インフラ系の会社でバックオフィスの責任者をしておりましたが、こ゚縁がありまして、2024年にCO2OSに入社しました。これまでに経験した職種は、経営管理、人事採用、社内システム変更に対する対応など多岐にわたります。私は特定の仕事のスペシャリストではなく、みんなが困っていることを何でも拾ってそれを解決する「何でも屋」だと自認しています。

田中さん(CO2OS): 私がこの業界に飛び込んだのは、黎明期にある再エネ市場が、より大きく、より身近な存在へと変わっていく様子を間近で見てみたいと思ったからです。私はこれまで、会社の成長の裏側には、現場で働く人たちの日々の苦労や試行錯誤の積み重ねがあることを、実際に見てきました。

将来性のあるこの業界で、自分の経験を活かし、働く環境の改善や事業の成長に貢献できるのではないかと考えて選択したのがCO2OSへの入社でした。

──現場の環境を改善していきたいという思いにとても共感します。岡本さんはどんな経緯でCO2OSさんに入社なさったのですか? 岡本さんもANDPADの推進役でいらっしゃるのですよね。

岡本さん(CO2OS): 前職は、世田谷区の図書館でコンシェルジュをしていました。事務職への転職を希望し、2019年9月にCO2O(現CO2OS)へ入社しました。今は技術統括部でノンコア業務がメインで時折、現場作業をしています。事務職と思っての転職だったので現場作業は想定外でしたが、これもいい経験だと前向きに捉えて日々業務に従事しています。

田中さん(CO2OS): 当社の目下の課題はシステム活用です。大和証券グループの傘下に入ってから、ANDPADだけでなくさまざまなクラウドツールを導入しているのですが、「ログインの仕方がわからない」「最初の画面から何をしていいかわからない」という人も多数いる状態でした。そこで去年からテコ入れを始めたのですが、誰が指名したわけでもないのに岡本さんが自然とITリーダーのような存在になってくれて、ありがたいことに私と一緒に活用浸透の旗振りを実務者目線で進めてくれています。

「業務に追われる組織」から「業務を追いかける組織」に変化すべくANDPADを導入

──CO2OSさんではANDPADを2023年から活用いただいています。導入背景や活用浸透の取り組みについてお話しいただけますか。

岡本さん(CO2OS): 限られたリソースの中、業務量は増えているのに、社内の生産性が高まらなかったのが悩みでした。コミュニケーションツールが乱立してしまっていて、運用が統一されておらず、情報整理に時間がかかっていましたし、データがどこにあるかもわからなくなるなど、混乱が生じていたんです。昨今便利そうなクラウド・ITツールがあっても、目の前の業務に追われて忙しく、導入になかなか踏み切れない状態でした。

田中さん(CO2OS): その状況が変化したのが2023年です。大和証券グループの傘下に入ってガバナンスを重視するようになりました。労働集約型の事業だけでは限界があることから、コストを抑えつつ業務品質の向上も図る必要があり、社内のIT化を進めることになりました。ANDPADはすでに導入していた他社ツールと機能が重なる部分もありましたが、機能の豊富さ、ストレージの容量課金も加味した費用、安心・実績・セキュリティ、使用感を比較して、ANDPADを使っていくことに決めました。

──導入当時に思い描いていらっしゃった理想はどんなものだったのでしょうか。

田中さん(CO2OS): 「業務に『追われる』のではなく、『追いかける』組織になること」です。具体的には、施工、保守関連のドキュメントがいつでも、どこでも簡単に作成・保管・共有できたり、協力会社との連携がスムーズで余裕を持った施工管理、工期の進捗管理ができることを目指しました。また組織にクラウド利用・運用が定着し、新しく入った人もシステム利用に迷わないことも目指していました。実際、写真のマッピングや台帳作成業務の効率化、安全書類の作成など、業務効率化は進んでいます。

──活用浸透に関しては、協力会社さんの協力も欠かせませんよね。実際、カトウコーポレーションの渋田さんがこうしてユーザー部門で受賞をなさっているのを見れば、協力会社さんへの協力要請がうまくいったのだろうと思います。どんなことに気をつけて連携されたのでしょうか。

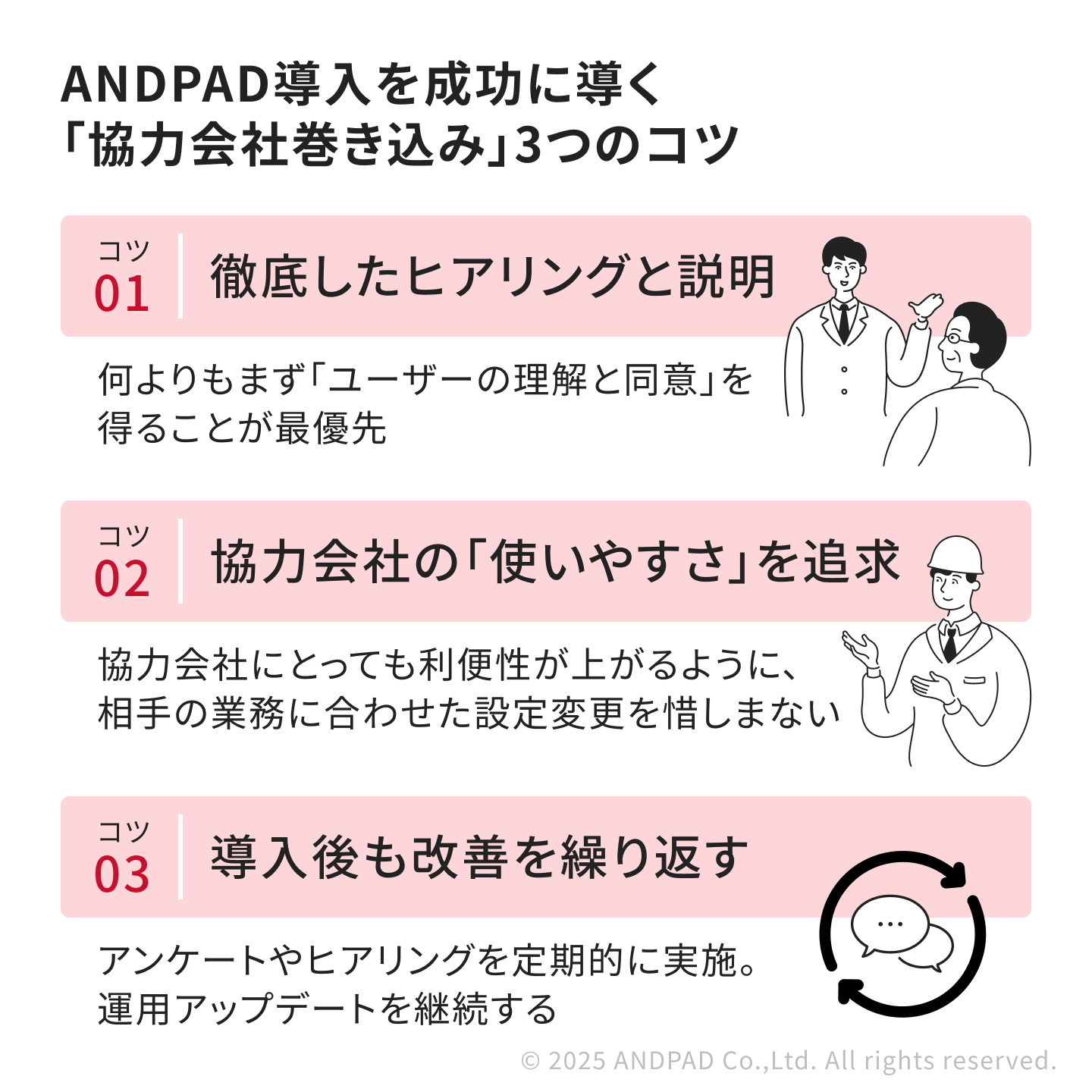

岡本さん(CO2OS): 社内外を問わず、意識したのは「ユーザーの理解と同意」です。丁寧なヒアリングと説明を心がけました。協力会社様との連携に関しては、私たち元請け企業がやりたいからと振り回すようなことがあっては逆効果だと考えました。協力会社様の利便性も上がることで継続して使用したいと思っていただけるように、報告出力レイアウト機能やフォルダの格納先など使いやすいようにカスタマイズしました。

また、「導入して終わり」にしないことも意識しました。初年度では導入後も社内外にアンケートで便利な点や改善点などのヒアリングも行うなど、定期的に課題発見と改善行動を繰り返しています。

田中さん(CO2OS): 岡本さんは一人ひとりの方のペースを見て活用を呼びかけているんですよ。当社は中途入社が100%で、大手の電力会社からの転身はもちろん、語学業界やテレビ業界、外食産業からの転職等、さまざまなバックグラウンドを持つ方がいます。また、定年も70歳なので、シニア世代で活躍されている方も多いです。そのため、ITへの慣れもそれぞれです。多様性を許容しながらANDPAD活用も含めて前進していきたいと思っています。

岡本さん(CO2OS): ANDPADの活用が進めば社内業務が効率化できますし、協力会社様が今まで以上に当社のお客様の発電所の価値を高めてくださることになります。便利なツールはどんどん推進していきたいですね。

──すばらしいですね。後編では、渋田さんのANDPAD活用時の具体的な工夫や、ANDPADの活用徹底による2社の変化などを詳しくお聞かせください。

内装工事から太陽光O&M事業へと分社化したカトウコーポレーション株式会社。

元請けであるCO2OS株式会社のガバナンス強化とIT化推進を契機にANDPADを導入した結果、カトウコーポレーションでは現場から帰社する必要がなくなり、効率的な働き方が実現した。この元請けと協力会社が一体となって進めるANDPAD活用こそが、社内外にDXの波及効果を生み出し、ひいては今回の受賞へとつながった成功要因だろう。

後編では、発電所の価値を高める渋田さんのANDPAD活用時の工夫や、ANDPAD活用による2社の変化などを詳しくお聞きしていく。

| URL | https://www.katoken.co.jp/ |

|---|---|

| 代表者 | 代表取締役社長 加藤栄三 (加藤建材株式会社) |

| 設立 | 2014年 |

| 所在地 | 静岡県浜松市中央区曳馬3丁目14-22 |