目次

本セッションは、ANDPAD ONE Conferenceの総括として、株式会社新建新聞社 代表取締役社長であり、『新建ハウジング』発行人の三浦祐成氏に各セッションの内容を踏まえてDX元年の概論を解説していただき、1日を振り返りながら住宅DXの可能性についてディスカッションを行った。

前編では、三浦氏にお話いただいた7つのテーマから見た住宅DXの可能性についての考察をご紹介する。

新建ハウジング編集長を経て現職。ポリシーは「変えよう!ニッポンの家づくり」。「住宅産業大予測」シリーズなど執筆多数。住宅業界向け・生活者向け講演多数。

メディアパートナーとして

私は「ひとの幸福が増えることが人類の進歩」という信念をもっているのですが、今日のテーマはまさにこれなのでは。ひとの幸福が増えることをいかにDXを通じてやるかが、一連のセッションの本当の目的のような気がしています。私自身、今の信念に基づいて『新建ハウジング』のメディアポリシーを設定し、ずっと「変えよう!ニッポンの家づくり」というメディアポリシーを掲げてやってきました。読者の工務店の皆様、サポーターの皆様と一緒に日本の家づくりをよりよく変えていくというのが、新建ハウジングの媒体のミッションです。

一方、アンドパッド様のミッションである「幸せを築く人を、幸せに」も、私たちのミッションと重なる部分があるので、稲田さんとは共感し合い、日々議論を重ねている間柄です。

株式会社新建新聞社代表取締役社長 新建ハウジング発行人 三浦祐成氏

住宅DX事例―YouTubeインパクト

住宅業界においては、デジタルを使っていかに生産性を向上させ、競争優位を築いていくか。そして、働く人の幸福をいかに高めながら、経営の持続を実現していくためにデジタルをどう使いこなすか、というのが住宅DXですが、集客・営業の部分について事例的にお話をさせていただきます。

まず、「YouTubeインパクト」。

YouTubeは日本で8100万人が利用し、住宅一次取得者の年齢層が多く見ているメディアにもかかわらず、まだまだ使いこなしていない住宅会社様が多いことから、今後YouTubeインパクトは成り立つのでは。現在も住宅系YouTuberがいらっしゃって、たくさんのチャンネル登録者がいる方も。実際に何をやっているのかをお伺いしたところ、基本的には自社の売り込みを一切せず、物差し・価値を伝えることに特化しているとのことでした。

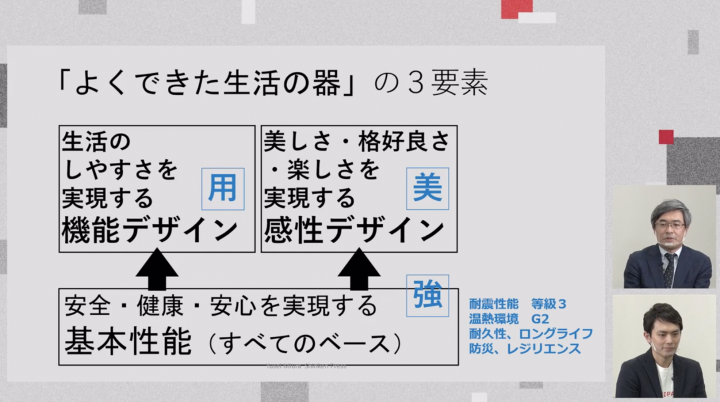

そのなかで物差しが変わり始めていて、「強・用・美」という設計の基本的な3つの要素のなかで今まであまり生活者に知られていなかった「強」の部分、つまり性能や構造の部分ついてYouTuberの皆様が物差しを伝え始めています。YouTuberが発信したことによってデファクトスタンダードが変わり始めている印象です。これを「YouTuberインパクト」と呼んでいます。つくり手と住まい手が物差しを変え始めているという意味では、まさにDXの典型例と言えるでしょう。

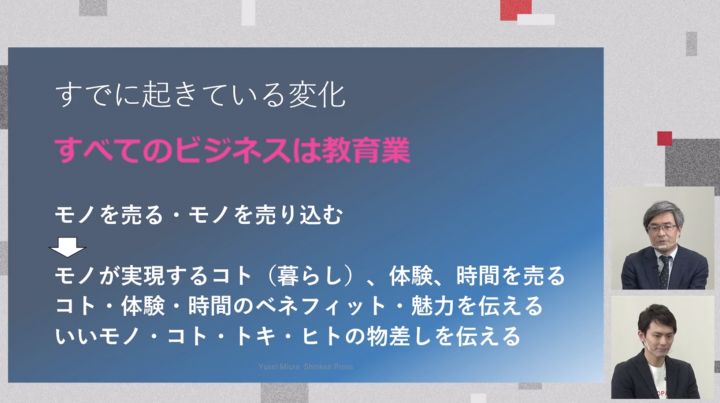

その背景として、単純なプロモーションよりも教育を伴うプロモーションが、すべての業界、業種で必要になってきているのだと思います。現在は「プロ施主化」が進み始めた過渡期ですが、最終的にはプロとして自分に必要な家で、自分のしたい暮らしを明確にし、それを実現してくれそうなつくり手を選び、選んだ後はほぼお任せしていくのが正しいプロ施主化であり、家づくりの作法なのかなと。もしかしたら、こういったプロセスをどんどん見せることによってプロ施主化が進むという、プロセスエコノミーにもANDPADは貢献できるかもしれないと思っています。

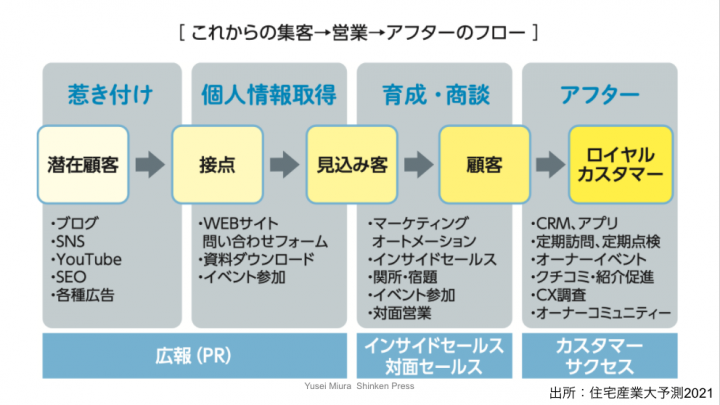

これをAISCEASの法則に当てはめて考えると、アテンションを稼ぐとか興味関心をもたせるところから、フレーミング、比較検討にもYouTubeは強みを発揮するので、YouTubeインパクトは、生活者が物を選ぶというプロセスと重なります。そして、最後は信頼関係を結び、口コミ、コミュニティで広げていくためのカスタマーサクセスがより重要になっているのかなと。その先に信用・信頼を貯めていけるか、この部分をDXでより信頼できる関係構築が可能になると思いますし、そういう関係性をもった人に発信をしてもらうという意味でも、DXを活用する余地があると思います。

今欧米の方で少し流行している「メイベン」という言葉があるのですが、専門家であり友人のような存在という意味合いでは工務店の社長様がまさにそうで、頼りたいと思われるプロフェッショナルだけど友人のような存在になれるかどうかが今問われている。社長様のお人柄を事前に可視化することでファンにしていくっていうことがYouTubeインパクトなのです。YouTuberになるのではなく、ツールとしてYouTubeや動画を使いこなしながら人を売っていく、物差しをきちんと伝えていくには、使い勝手のいいものだと思います。あと、YouTubeはアルゴリズムが面白く、ちょっと関心があるものをクリックすると次から次に関心があるものをレコメンドしてくれるので、潜在客、未来客対策にも有効だと思います。

こうした流れによって、一等地が変わり始めているのかもしれません。今までは、総合展示場、テレビCM、雑誌、広告、チラシ、SEO対策、Web広告が大企業型の一等地でしたが、これからは、小さな工務店様がYouTube、Instagram、Pinterest、コンテンツマーケティングなどで別の一等地をつくることができる。質の高い物をつくって質の高い発信をしていると、量を強みとする会社にも今なら勝てる可能性があるのもDXなのです。

そのなかで、営業に関してもどんどん変わり始めています。非接触が求められる状況下を利用して、マーケティングオートメーション、インサイドセールスを身につけ、より効率的にお客様を育て、契約するための家づくりのプロセスを営業面で変えるDXを、ぜひこの機会に考えていただければと思います。

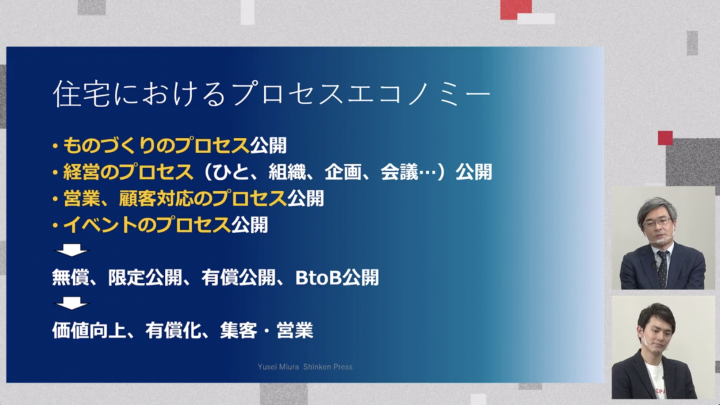

プロセスエコノミーとアマチュアエコノミー

住宅業界における物づくりのプロセス、特に施工のプロセスなどを写真や動画で見せたり、お客様の関心を追及してその部分にフォーカスして情報公開をすることによって、集客に繋がるかもしれない。それから、経営のプロセスや接客の現場、お客様と設計の打合せをしている現場などのプロセスをどんどん公開をしていくなど、動画は使い勝手が良く、ANDPADの蓄積したデータをストレスなく利用することができるのではないでしょうか。

今は、iPhoneで撮影してMacBook Airで編集すれば、プロ並みの動画が作れる時代。それがアマチュアエコノミーみたいなもので、先ほどのYouTubeインパクトと重なる話ですね。

今まで何かのプロだったけど発信できなかった人が、こういった機器でいろいろなものを発信し始める。家づくりは発信しやすいカテゴリーなので、これから施主側とつくり手側がどんどん発信していくなかで、プロとしてどうすべきかを考えていく必要が生じるでしょう。

これからの競争力=「問題の発明」力

私たちが毎年開催している住宅産業フォーラムにゲストとして来ていただいた山口周様のお話をご紹介しますが、世の中は、「役に立つ型」と「意味がある型」のプロダクト、サービスに二分化されていて、「役に立つ型」は過剰になり始めている。そのなかで「役に立つ型」のサービスをやるならば、一人勝ちを目指さないといけない。ANDPADが「役に立つ型」なのか、それとも「意味がある型」という共感・愛着をベースとするその人にとって意味があるけど他人にとっては意味がないサービスなのかでいうと、もしかすると前者なのかもしれない。「役に立つ型」でやるのであれば、圧倒的なデファクトを取らないとなかなか生き残れないと山口さんは仰っていますし、私も同感です。

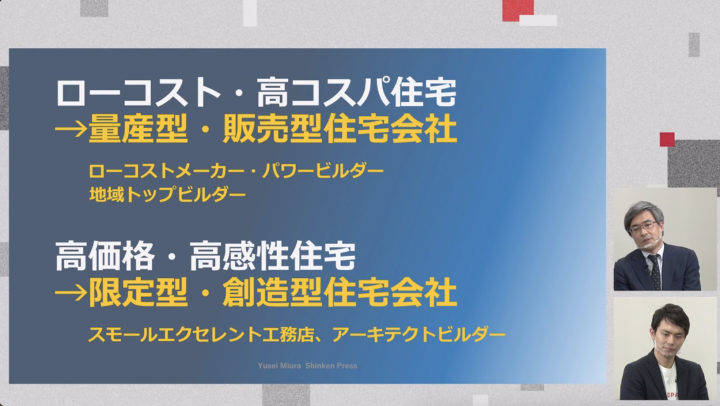

現在、100棟以上のビルダー工務店様、ハウスメーカー様が占めている新築住宅におけるシェアは57%で約6割。残り4割が小さな工務店様のシェアということで、失礼な言い方になってしまうかもしれませんが、「役に立つ型」の住宅のシェアが高まっているように感じます。さらに、コロナ禍の影響で住宅予算が落ち始めていることから、コスパを物差しにする人が増加し、コスパ型の住宅を選ばれているという現実もあります。つまり、コロナ禍ではローコスト系である「役に立つ型」が強く、高級住宅の代名詞的会社はしんどい状況にあると。「役に立つ型」の会社であるローコストメーカ様、パワービルダー様、地域トップビルダー様、分譲会社様も元気です。あとは「意味がある型」の高価格・高感性住宅を棟数限定でクリエイティブにつくっているアーティストビルダー様、スモールエクセレントといった会社様も今元気ですね。逆に言うと、その間の価格もやっていることも普通の会社が受注を落としている印象があります。

では、今後の住宅業界ではどんな住宅が売れるのか。実は「役に立つ型」のなかには高性能低価格市場があり、パワービルダー様のなかにも性能アップを始めているところが増加し、この市場を獲り始めています。それに対して、工務店様が負けてしまいそうな場合は、「意味がある型」の家づくりをぜひ追求していただければと。世の中にソリューションはたくさんあって、住宅業界でも多くのフランチャイズやソリューションサービスがあります。今後生き残っていくためには、まずはありたい姿、ビジョンを描き切って、そこに対して問題を生み出し、発明していくことが必要。

生き残っていける会社とは、一つは先ほどの「役に立つ」型を追求しきる会社、もう一つは理想を明確にして問題を発明し、それを解決していける「ビジョン型」の会社です。これは、DXの世界でも同じなのかも知れません。

私の住宅観として、住宅は「巣」だと捉えて、人間も動物なので巣づくりをするわけですが、その巣は安全、安心、快適な場所であってほしいですよね。そして、いい場所に家を建てると、いい人といい時間が手に入るという理想を掲げながら、それを実現するための障壁をクリアしていくビジネススタイルがいいのではないでしょうか。

特に、コロナ禍で家に対する関心が高まり、こういう話が響き始めているので、コロナ禍はピンチでもあるけれどチャンスにもなるというのを、ぜひ皆様と共有したい。そういったものがわかりやすく見える化されていると、共感を呼んで応援者が増えていくと思います。

今日、いろいろなお話が各セッションであったと思いますので、ぜひ、そこから問題の発明をしていただけたら。問題発明型の企業、問題発明型のDX、例えば、大型パネルのように小さな問題が大事な発明に繋がるということもあると思います。そして、これからまだまだ問題は発明できるはず。そこもチャンスですよね。

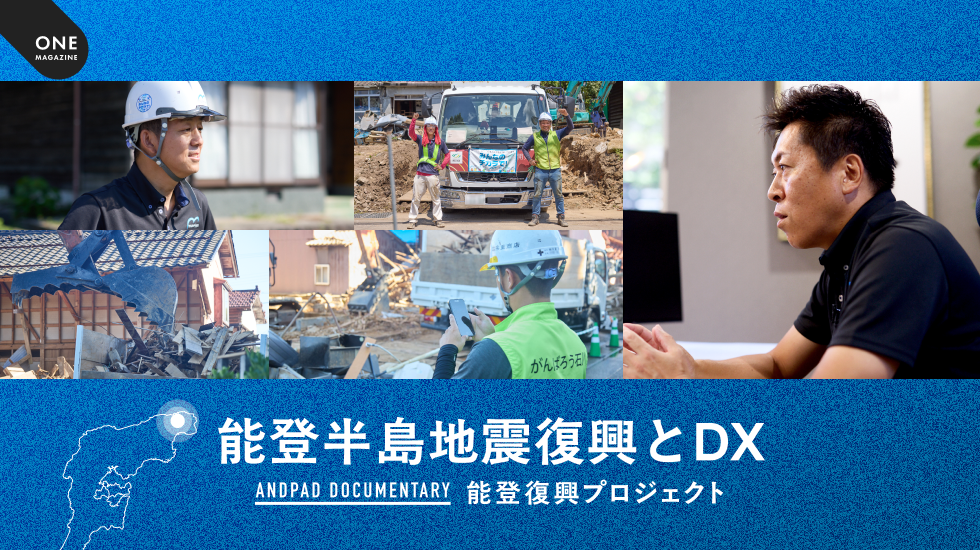

住宅現場が抱える問題とDXの可能性

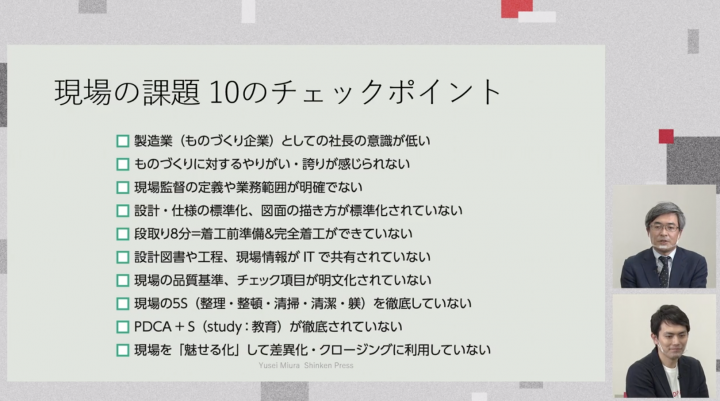

住宅現場が抱える問題について取材活動を通して思うのは、現場監督さんの定義とか業務範囲が明確ではないんですよね。そこを明確にしていくためには、いろいろな課題を解決していく必要があるわけで、今日の各セッションで紹介された取り組みにも繋がりますし、ANDPADもそのなかの一つ。現場だけでも課題はたくさんあるので、いかに現場の問題や課題を掲げながらテクノロジーを使って効率的に潰していけるか。目指すべきは、現場の品質と生産性の両立であり、あとはアンドパッドさんが目指されている「幸せを築く人」の幸せを実現するために、ホワイト化していくことですね。

プラットフォームビジネス

私はよく木こりの話に例えるのですが、刃を研がないと木を倒すの大変で生産性が上がらない。木を倒す人に切れ味の良い刃を渡す、それがDX。

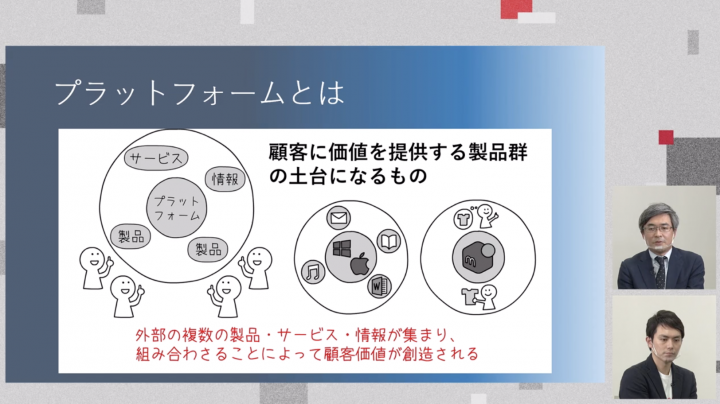

まさにDXというのが、切れ味の良い斧なのです。そこにANDPADは貢献されていているわけです。プラットフォームは顧客に価値を提供する製品群の土台になるもので、ANDPADはこの土台の上に自社のいろいろなアプリケーションを載せていくだけではなく、外部のさまざまなサービスや情報を載せていける。

今日はそんな方々もたくさんご登壇されていましたが、まさにこういうプラットフォームをつくるということに業界からの期待があるということだと思います。

これから10年の住宅市場と住宅生産

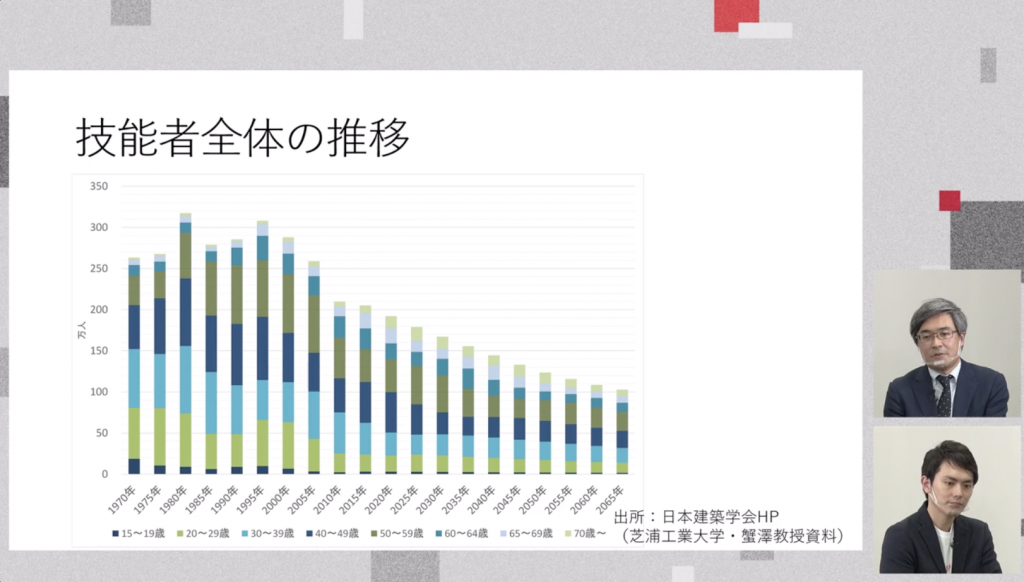

デジタル化して標準化すれば、どんどん安く使えるようになりデファクトしていく。これからの住宅業界にとってここが必要になります。なぜなら、今後10年、着工数の減少により住宅業界は厳しくなると言われていて、人口減少と共に技能者全体も少なくなっていかざるを得ないという予測もあります。要するに、市場もつくり手や関わる人も減っていくなかで事業継続させるには、DXとプラットフォーム化が必要不可欠になってくる。市場はいろいろな要素の組み合わせで普及率が変わっていくものですから、DXが伸びるタイミングという意味で、2021年が「住宅DX元年」だと言えるのです。

| URL | https://www.shinkenpress.co.jp/ |

|---|---|

| 代表者 | 代表取締役社長 三浦祐成 |

| 創業 | 1949年(昭和24年)4月 |

| 所在地 | 長野県長野市南県町686-8 |