埼玉県で創業100年を超える木村木材工業株式会社は、確かな技術力と柔軟な経営方針で、地域工務店の多様なニーズに応え続けている。かつての大規模建築向け大量生産から、現在は「少量多品種」に対応する「職人工場」へと路線を変更し、木材のプロフェッショナルとして業界の未来を切り拓く同社。今回は、代表取締役社長の木村司氏と、製造長の大塚卓也氏に、その取り組みと哲学を伺った。

少量多品種に対応する「職人工場」への路線変更

木村木材工業は1905年創業の老舗企業であり、造作材や下地材の製造販売、木材・建築資材販売を手掛けている。山林部門を分社化し、伐採・育林・原木販売も行い、首都圏最大規模の造作材工場を保有しており、製材から仕上げ、塗装まで全ての工程に自社で対応できるのが強みだ。敷地面積は12,815平方メートル、最大加工数量は月産120立方メートルにも及ぶ。

首都圏最大規模の造作材工場を保有する木村木材工業株式会社

同社は、かつてはUR団地や大規模マンションの内装材を大量生産していたが、木目調シートが普及したことで、現在は地域工務店向けの少量多品種の加工へと路線変更。顧客のニーズに合わせて、社内で専用の刃を作成するなど、柔軟な対応を可能にしている。

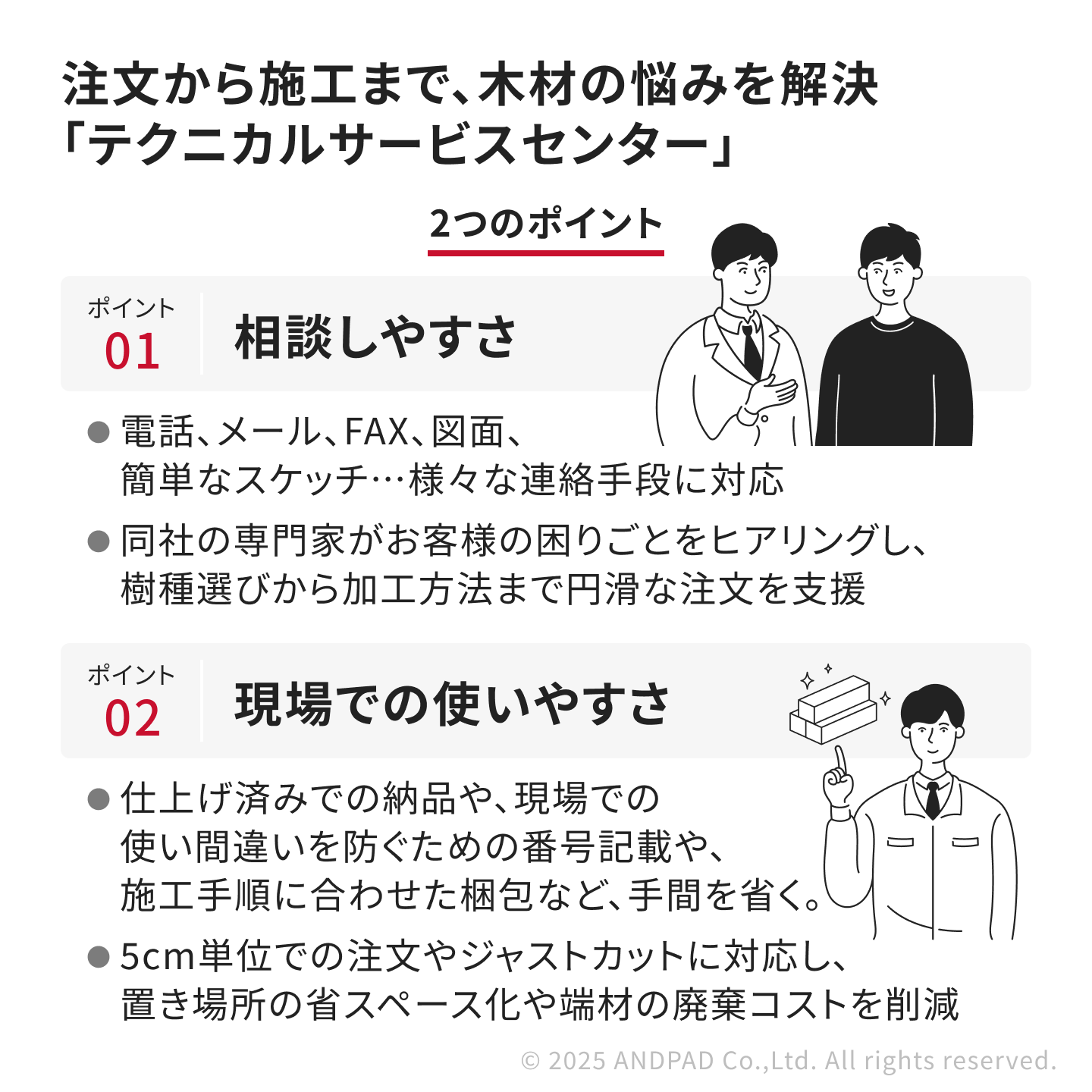

今回は、首都圏最大規模の加工能力と、製材から仕上げ・塗装まで全ての工程に対応した造作材工場を同社加工工場 製造長の大塚卓也さんに案内していただいた。

木村木材工業株式会社 加工工場 製造長の大塚卓也さん

大塚さん: 以前は、団地やマンションのような大規模建築向けに、同じ規格の木材を1万本といった単位で大量に加工する仕事が中心でした。しかし、現代の一般住宅では、顧客一人ひとりの多様な要望に応えるため、デザインや機能が複雑化しています。そのため、求められる木材の仕様も多岐にわたり、一つひとつの注文が小ロットで、かつ高度な加工技術を必要とするようになりました。

この変化に対応するため、同社では、既存の設備だけでなく、時には専用の刃までオーダーメイドで作成依頼をし、個々の顧客の細かなニーズに応える体制を築いている。

大塚さん: お客様の高度なご要望に対しては、数社お付き合いのある刃物屋さんに相談し、対応します。各刃物屋さんの専門分野を見極め、最終的にはオーダーメイドで専用の刃を作成してもらうことで、他社では難しい複雑な加工にも柔軟に対応できる体制を整えています。

お客様のニーズに合わせて作成した41mmの半円の木材加工専用の刃。この刃を使用することで、材料を裏返して削ると直径41mmの丸棒を製作することができる。

この路線変更を支えているのが、首都圏最大規模の造作材工場と同社の卓越した技術力、それを最大限に活かすための組織的な工夫だ。

歩留まり6割を実現する「木取り製材」の技術

首都圏最大規模の加工工場

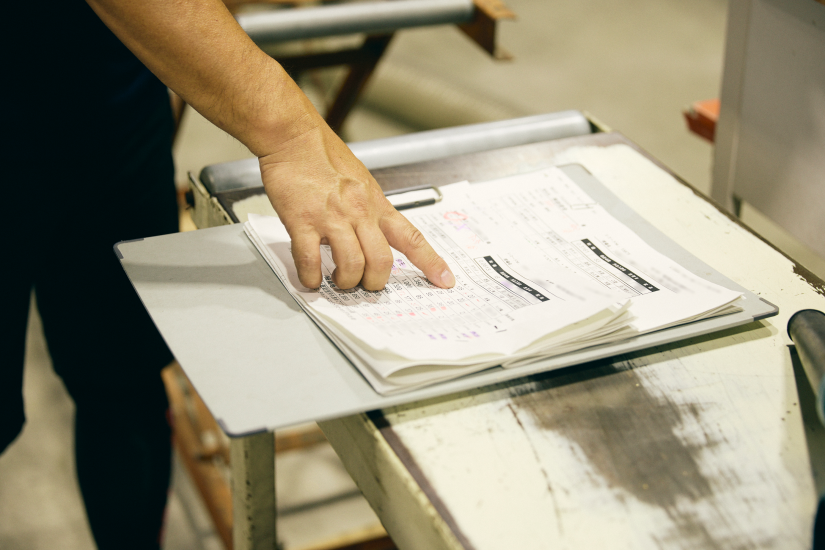

同社は首都圏最大規模の造作材工場を保有しており、テクニカルサービスセンター、営業、配送などの機能も同じ事業所に集約されている。これにより、お取引先工務店の要望にスピーディーに対応できる体制を整えている。

大塚さん: 一般的な工業製品に比べて扱いにくさがある自然由来の木材を、お客様にとって、注文しやすく施工しやすいものにするため、木材加工のプロが窓口となるテクニカルサービスセンターを設置しました。同センターは、お客様のガイド役となり、単に注文や施工のしやすさを提供するだけでなく、困りごとに対してスピーディーな解決策を提案しています。また、お客様の施工が滞らないよう、カナダツガ、スギ、ヒノキ、コナラなど、豊富な原材料の在庫も確保しています。

技術を支える社内の連携と工夫

木材加工において最も重要な工程は、製品の歩留まり(※)を大きく左右する「木取り・製材」だ。一般的な製材工場の歩留まりが約20〜30%であるのに対し、木村木材工業は60%まで高めることを目指し、それを実現している。この高い歩留まりは、熟練した社員の技術と、それを最大限に生かすための組織的な工夫によって支えられている。

(※)歩留まり

木材に対して製品として使う部分の割合のことです。歩留まりが低くなると、製品にする過程で多くの材料が無駄になっていることになります。その結果、製品一つあたりの実質的な原価が高騰し、利益を圧迫します。仕入れ価格そのものが上がらずとも、同じ製品を販売した時に最終的に手元に残る利益が減ってしまうため、経営に直結する重要な指標です。

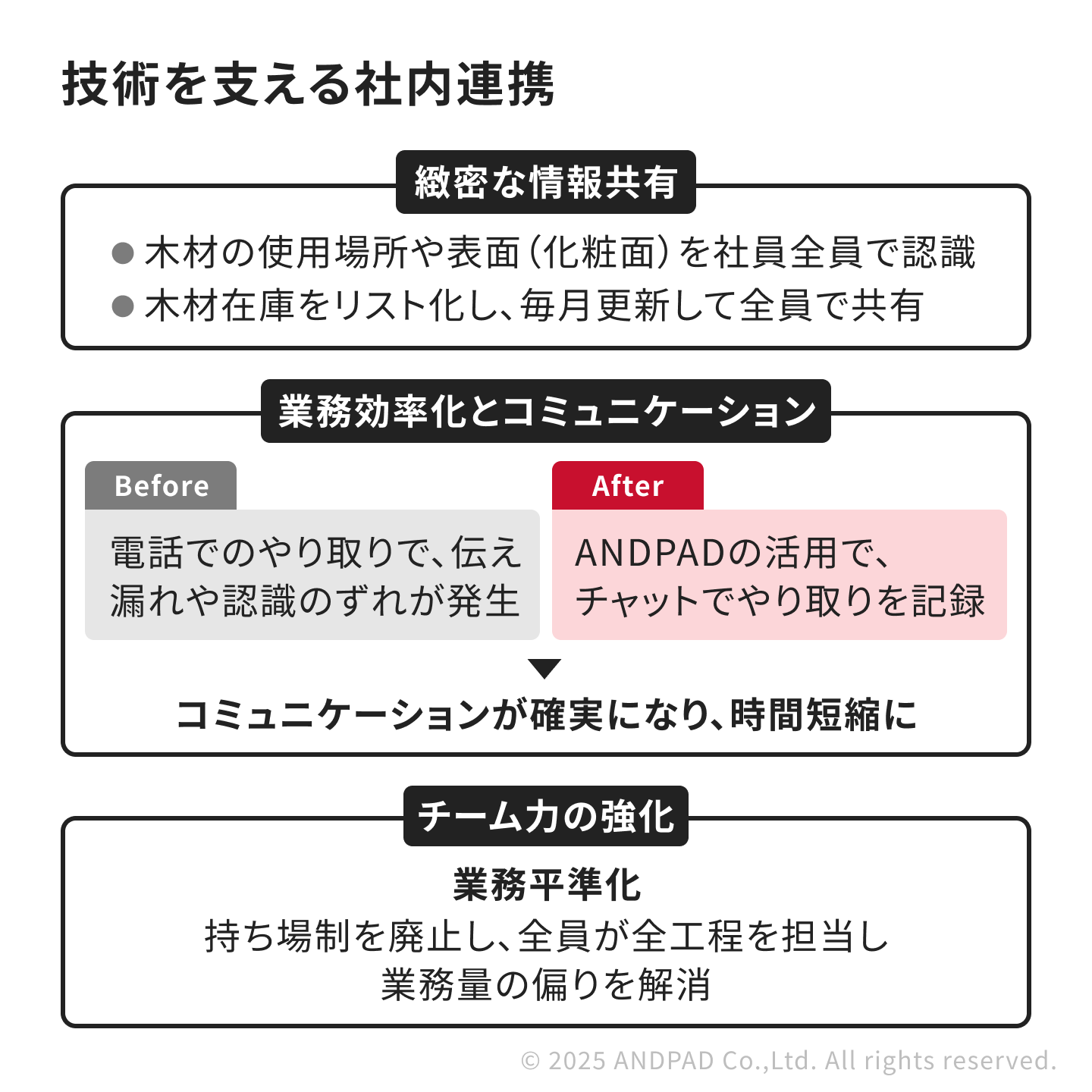

大塚さん: 営業が工務店さんから受け取った図面をもとに、その木材がどの場所で使用されるか、どちらが表面になるかを社員一人ひとりが認識したうえで、加工を行っています。

お客様から受け取った資料をもとに使用される場所を確認しながら木材を加工する。

さらに、日々の業務効率を高めるための在庫管理における工夫も欠かせない。

大塚さん: 作業効率を高めるために、木材の在庫も全員でしっかりと把握していますよ。在庫をリスト化して毎月更新し、社内で共有しているので、効率的で無駄がない仕事ができています。

同社は、木材の在庫をリスト化し徹底的な管理を行っている。

高い技術で効率的に仕事を行う同社だが、以前は、工務店との電話でのやり取りに多くの時間を費やしていた。それが取引先がANDPADを導入し、同社でも招待を受け活用するようになってからは、その状況が一変したという。

大塚さん: 工場で業務を行う私たちとお取引先様との間にテクニカルサービスセンターの社員が入り、お客様のANDPAD上の指示を、私たち向けに正確に、迅速に伝えてくれています。お取引先様がANDPADを利用する前はお客様とテクニカルサービスセンター、そして私たち工場の間で、図面の修正内容や仕様変更を電話やFAXでやり取りするような状況でした。それが、ANDPADを利用してからは、最新の図面やチャットの履歴を元に業務をすすめるため、電話・FAXよりも伝達スピードが早くなり、正確性も向上。何より「行き違いの錯誤」といったものが激減したことを実感しています。

組織的な工夫はこれだけにとどまらない。4年前は持ち場ごとに担当者が決まっており、担当する人や業務内容によって業務の質や業務量に偏りが発生するという課題を抱えていた。

大塚さん: 私たちは、まず、業務の品質を保つため、メンバー全員が共通のスキル基準を満たせるように、全員が全ての業務に対応できる基盤を築くことにしました。その上で、全ての工程をローテーションで担当するように体制を見直すことで、「業務平準化」を実現しました。これで、特定の個人に業務が集中する属人化を防ぎ、よりチーム全体の力が強化されたと実感しています。

木材の加工を行う社員全員が各工程の業務を経験している。

木材加工の流れ

歩留まりを60%まで高めることを目指し、実現する同社。この高い歩留まりを支えるのは、長年の経験と勘で、仕入れた木材から最も価値のある部分を効率的に見極め、無駄なく製品に加工する社員の卓越した技術だ。

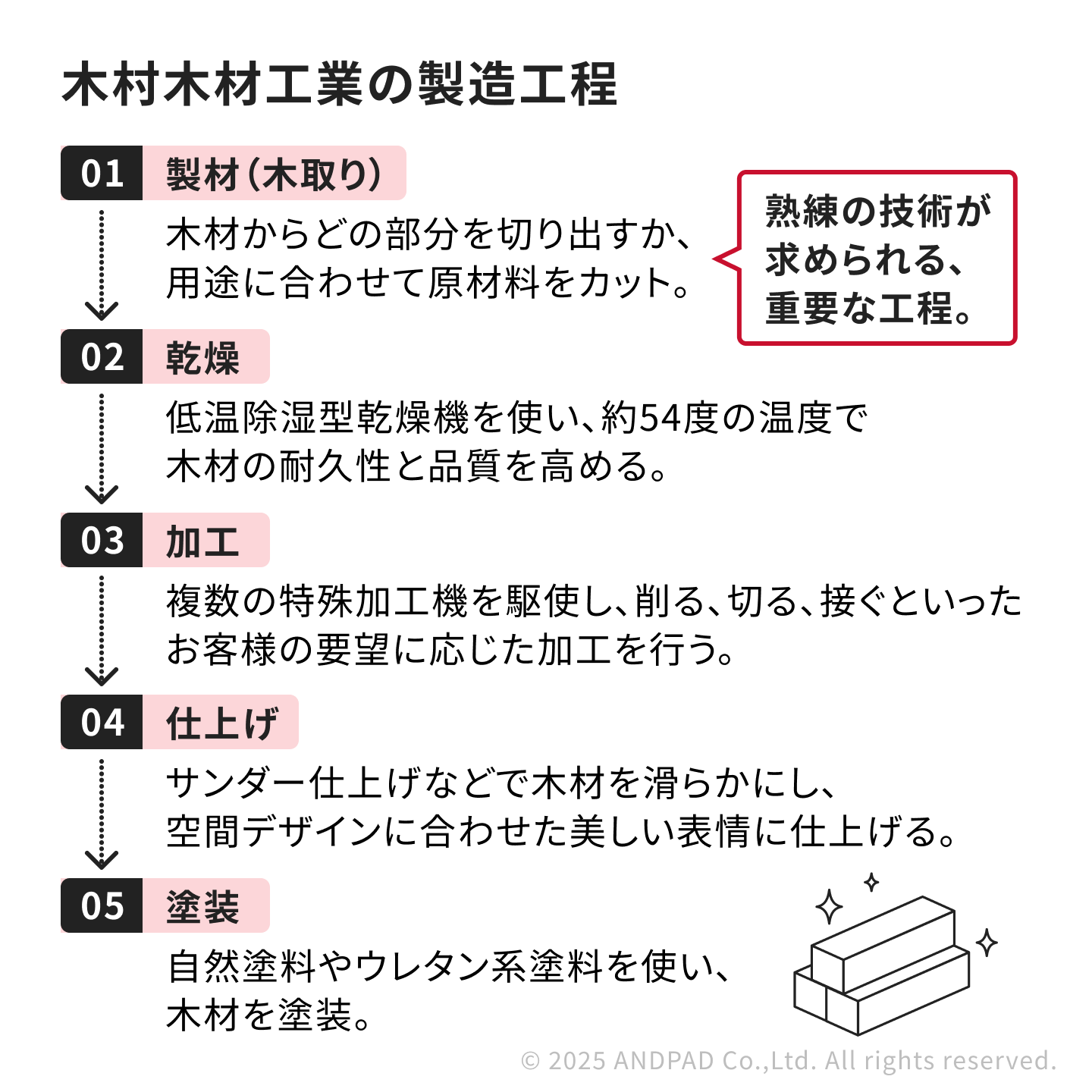

大塚さん: 木取りというのは、用途に合わせて原材料を注文寸法にカットする工程のことです。木の太さや曲がり方、乾燥の度合いなど、状態を見極めながら、どんな板や角材を効率よく取っていくか、高い技術が求められます。ここで製品の歩留まりが大きく左右されるんですよ。

製材された木材は、低温除湿型乾燥機で約54度の温度でじっくりと乾燥させ、耐久性や品質を高める。その後の加工工程では、モルダーやパネルソーといった複数の特殊加工機を駆使し、顧客の要望に応じた加工を行う。加工後の仕上げ工程では、超仕上げやサンダー仕上げで、空間デザインに合わせた美しい表情に仕上げる。

大塚さん: 仕上げの段階で初めて、木材を削ってみて「これは商品として使えるな」とか、「これは難しいな」と判断することもあります。特に、表面の木目の入り方も重要なので、この時点で、どこを一番美しく見せるかという「化粧面」を見極めています。

そして最後に、自然塗料やウレタン系塗料で塗装を行い、製品が完成する。こうした一つひとつの工程に、木材に対する深い知識と、お客様の理想を形にしたいという情熱が込められている。

捨てるところなし!木材を循環させる取り組み

同社は、資源の有効活用にも積極的に取り組んでいる。製造過程で出る端材や使えない部分は、薪やキャンプ用の焚き付けとしてECサイトで販売。この木材の箱詰め作業は、障害者雇用にもつながっており、社会貢献と資源の有効活用を両立させている。

大塚さん: キャンプやバーベキューで使う焚き付け用の薪やかんなくずなどをECサイトで販売しています。ECサイトに届くお客様からの問い合わせには、木材加工を行っている社員が毎朝対応しています。普段はお客様と関わる機会が少ないため、社員教育の一環として、エンドユーザーと繋がっていくというのも目的の一つです。また、取引先から返却された端材も資源として再利用し、木材のライフサイクル全体を考えたものづくりを実践しています。

ECサイトで販売している薪とかんなくず

同社では、製品の製造過程だけでなく、そこで生じる副産物も無駄にしない、サステナブルな経営を追求している。

同社の強みである「少量多品種」に対応する企業への路線変更と、高い技術を支えるチーム連携について紹介した。後編では、「世界の木材情勢と、存在感を失う日本」という厳しい現実を深掘りする。ウッドショック以降、輸入材に依存してきた日本の木材業界が直面する課題を明らかにし、その中で高まる「国産材」の重要性と、その活用における課題について考察。そして最後に、不確実な時代を生き抜くために、林業家や製材業者との間に「顔の見える関係」をいかにして築いていくかを検討する。

| URL | https://www.kimuramokuzai.com/ |

|---|---|

| 代表者 | 代表取締役 木村司 |

| 設立 | 1905年 |

| 本社 | 埼玉県北本市深井6丁目80番地 |