目次

明治20年の創業以来、岡山県倉敷市に根ざして138年の歴史を刻んできた株式会社なんば建築工房。「人の住む家は、人の手で創る」をコンセプトに掲げ、職人の手仕事・心意気にこだわった家づくりに取り組む地域工務店だ。さらに、同社は「古民家再生」も得意としており、長年培ってきた専門技術を活かして、現在は古き良き街並みの保存活動や町おこしにも積極的に参加している。

強みを生かし、地域に根差して活動を続ける現在の同社に至るまでの道のりは決して楽なものではなかった。同社の傾いた経営を立て直し、社内外を巻き込みながら新たな事業ドメインを定め、その改革を先導してきたのが5代目の代表取締役社長を務める正田さんだ。前編では、正田さんの生い立ちと前職での歩みを辿った。後編では、同社への入社後、職人の手仕事や自社に眠っていた古材の活用に活路を見出し、現在の強固なコーポレートアイデンティティを築き上げていくまでを紐解いていく。

入社後に直面した経営危機 会社の再建と風土形成に奔走

正田さんがなんば建築工房に入社したのは32歳のとき。前職でなんば建築工房の先代の次女と出会ったことがきっかけで、同社の木を生かした家づくりに惚れ込んで入社した。しかし、そんな正田さんを待ち受けていたのは、困難の連続だった。伝統を重んじる一方で変化を受け入れづらい職人気質の現場、各職人の仕事を把握できていない管理体制の不備、さらには債務超過で大赤字という経営危機……。正田さんは自身の人生を賭けて、これらの「負の遺産」と向き合っていった。

正田さん: 入社早々、どんぶり勘定な経営をしていた会社の立て直しを図るべく、クレーム対応や債権回収に奔走する日々でした。義理の息子として入社した私は、すでに会社の保証人になっていたんです。退路はすでに断たれており、やるしかない。毎日が綱渡りをしているような状態でしたが、歯を食いしばって再建のため走り回りました。

その後、2013年に先代が会長職となり、40歳になった正田さんは代表取締役に就任。相変わらず経営は危機的な状況にあったなか、正田さんは会社の舵取りを担うことになる。

正田さん: 社長に就任直後、経営危機のなかで今後会社をどのような方向で経営していくかを定める必要性を感じました。今よりも人数を絞り少数精鋭でやるのか、人数はこのまま維持するのか。築き上げてきた伝統を守るのか、それとも伝統を捨てて違う方向へシフトするのか。引き継いだ当時の会社は、経営面は火の車でしたが、自社に職人が多数在籍し、未来に継承すべき素晴らしい手仕事の技術を持っていることは強みであると考えました。

そのため、「職人を活かした家づくり」という先代の想いを引き継ぎつつ 、事業を縮小したり、人数を絞り家族経営に切り替えたりする選択肢は取りませんでした。人数や事業規模を縮小することは負けた気がして、会社の規模を少しずつ大きくしながら先代を越えようと決意したんです。

正田さん: 職人の手仕事に強みを持つ一方、職人気質の現場は諸刃の剣でもありました。職人たちは、自分の仕事に強いこだわりを持っています。彼らは会社に属しているという意識よりも、現場こそが自分の仕事場であり、良い仕事をすることこそが自分の責任であるという考え方が根強くありました。そのため、会社を良くするという取り組みには、なかなか実感が湧かないようでした。誰がどこでどのように仕事をしているかも把握できず、大雪の日でさえも朝、遅刻や欠勤の連絡があったのは片手で数えるほどの状況。先行きを危ぶみ危機感を感じましたが、社内風土の形成には近道はありませんでした。

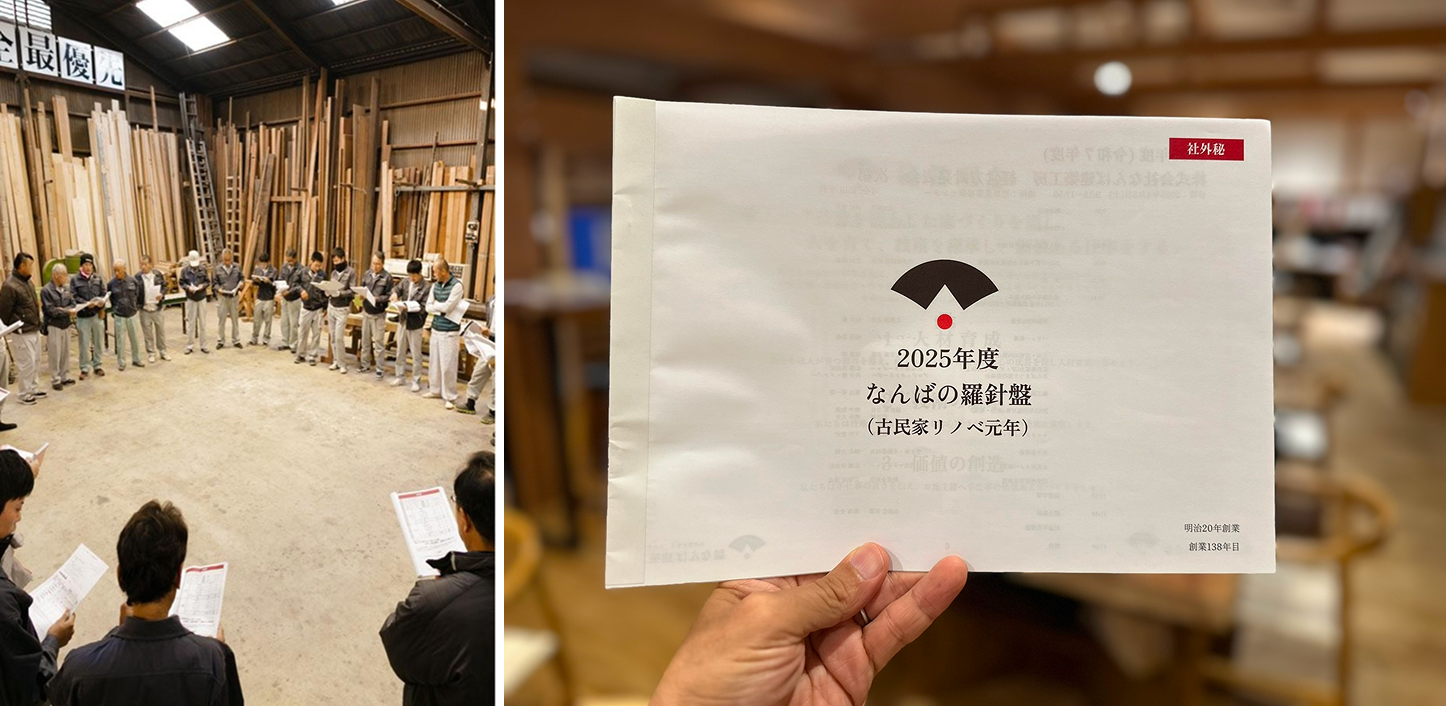

こうした現状を受け、正田さんは全社員を集めて月に一度の朝礼と、毎朝の朝礼を開始。毎月1度は全員で顔を合わせ、掃除も行うことで整理整頓から見直し意識改革を実施。さらには、全社員の前で経営方針発表をし、会社の取り組みが自分ごと化できる風土を形成すべく、地道な働きかけを続けていった。

正田さん: 最初は職人たちの反応も悪く、「いい仕事ができなくなる」と言われたり、仕事の時間を奪われることに不満を感じる人もいたようでした。それでも、経営理念や会社の取り組みをまとめた冊子資料を紙で社員に共有し、目指す先を自分の言葉で伝え続けていくことで、少しずつ変化が見られました。現場で良い仕事をすることが職人としての誇りであるという考え方に、会社があるからこそ仕事があり、会社が良くなることで自分たちの仕事もさらに良くなるという理解が加わってきたのです。

(写真左)朝礼の様子。(写真右)冊子資料。写真は2025年度の『なんばの羅針盤』。

やがてこの風土形成こそが、後にDXを推進する同社でのANDPAD活用浸透の土壌にもなった。現場でのANDPADの活用を拡大させられたのは、これまでの地道な意識改革により会社の取り組みを自分ごと化して捉える風土が浸透していたからこそだったという。

同社のDXの取り組みの詳細はこちら

職人の手仕事と古材を武器に変え、古民家再生とまちづくりに活路を見出す

経営の立て直しに奔走する正田さんは、今後の住宅着工数の減少という外部環境の変化を冷静に見据え、中核に据える事業を確立していく必要性を感じていたという。同社の職人が持つ伝統技術という「不易」の価値を生かし、それを事業として確立させる「流行」を模索していく。

正田さん: 当社は、職人の手仕事とモダンな和のセンスを融合した家づくりにこだわり、長年お客様からの支持を得てきました。ただ、世の中の傾向として、合理化・効率化された「商品」としての住宅販売にシフトしはじめている感覚があり、「大工の手仕事にこだわった職人主体の会社のままでは会社が持たないのではいか」と危機感を抱いていました。

そんなときに出会ったのが、「古民家再生」でした。社長に就任して1〜2年目の頃 、全国古民家再生協会の特集記事を目にしたことをきっかけに、古民家再生に関心を抱きました。当時は「古民家」という言葉自体がまだ浸透していなかった時代です。それでも、古民家再生なら、職人の伝統技術を存分に活かしつつ 、地域にも貢献できるのではないかと思い立ったんです。

古民家再生に関心を持った正田さんは、「古民家鑑定士」の資格を取得。2016年には(一社)岡山県南部古民家再生協会を設立し、代表理事に就任。古民家の調査・相談を受けるほか、空き家セミナーなどで古民家の魅力を発信する活動を開始した。

正田さん: 古民家再生事業を本格化させようとしたころ、地域課題解決のため私を含む3名の有志のもと、2017年に「下津井シービレッジプロジェクト」を立ち上げたことも大きな転機となりました。「下津井シービレッジプロジェクト」での活動を通じて、あらためて自分の住む地域を見渡してみると、過疎化や高齢化、産業の衰退が進み、空き家も増えていることがわかりました。維持管理ができなくなった古民家が崩壊するケースを目の当たりにしたことで、「当社の職人の技術や知恵をまちづくりに役立てたい」と決意を固めました。

「下津井シービレッジプロジェクト」では、空き家・空き物件の活用やイベント企画などに取り組んでいる。倉敷市と連携し開設した「せとうち古民家お試し住宅」は、移住定住促進のための施設として活用されている。

さらに、自社に手付かずのまま眠っていた古材にも着目した正田さん。大工の技を活かし、古材を再利用して新たな命を吹き込むことで、移築、新築はもちろん、部分リフォームにも活用し、古民家暮らしを実現できる。それをなしえるのは、古材を扱うことができる熟練の大工を抱える同社だからこそ。こうした自社の強みを生かした戦略のもと、2022年には自社に古材倉庫を構え、同社の家づくりを支える礎として古材に新たな価値を見出していった。

古材を活用した施工事例。同社では「RE:古民家」というプロジェクトのもと、古材を活用し、古民家の雰囲気、住み心地、デザインはそのままに、現代住宅の快適性と安全性を実現したハイブリッドな古民家空間を提供している。出典:「RE:古民家」HP https://nanbakenchiku-kominka.com/lp01/

クーデターを乗り越え、尖った強みに共感する仲間が遠方からも集うように

自社の強みを生かした事業展開を見出し、経営再建の道を歩み始めていた矢先、再び苦境に立たされた正田さん。当初は古民家再生や町おこしを新規事業として進めていくことに、社内の理解が得られなかったという。

正田さん: 古民家再生や町おこしに取り組むことに対して、社内からは大反対を受けました。社員からは「背水の陣だ」と言われるほどでしたね。さらに、下津井地区の町おこしへの参加や経営の立て直しでの理解を得られずクーデターが発生し、会社の中心メンバーや職人が大量離職。私の知らないところで仕組まれていたと知り、社長として孤独を感じるとともに、再び経営危機に追い込まれたんです。

この経験から、採用の軸を根本的に見直すことにしました。それまでは経験や能力を重視していましたが、これからは「人格」重視で選ぶことに決めたんです。未経験者であっても、面接で人柄に信頼を感じ、採用を決めた人もいます。バックボーンも考え方も異なる人たちがともに仕事をするのですから、当然意見や価値観の違いは出てきます。それでも、お互いを信頼し、尊重しながら仕事ができる仲間であってほしい。採用の軸を見直したことで、信頼できる人材が集まり、社内にトラブルの芽が生まれそうなときでもオープンかつ早期に対応できるようになりました。

社内の反対にも屈せず、「とりあえずやってみよう」の精神で可能性を自ら閉ざさず、ひたむきに活動を続けてきた正田さん。その尽力は少しずつ実を結んでいく。古民家再生や町おこしといった尖った事業は、次第に県外からもユニークな仲間を呼び寄せるアイデンティティとして採用面でも価値を発揮していった。

正田さん: 当社の長谷川は、埼玉県の出身で、東京から移住してきた人材です。大学卒業後は監査法人やベンチャー企業のコーポレート部門で働き、IPO準備にも携わり、さらにはシステム開発の経験も持っていました。下津井での暮らしに魅力を感じてくれて、「海の近くに住みたいと移住先を探している青年がいるので、案内してほしい」と市の職員の方から連絡を受けたことが出会いのきっかけでした。

株式会社なんば建築工房 経営企画室 長谷川 達也さん(写真右)

長谷川さんは、正田さんに対し「町に詳しい人の良いおっちゃん」と感じていたという。長谷川さんは、他の候補地と比較した上で、正田さんをはじめ町の人たちの親切な対応に好印象を抱き、倉敷市への移住を決定。さらに、正田さんの人柄に惹かれた長谷川さんは、正田さんからの依頼を受け、経理を手伝うためアルバイトとしてなんば建築工房に参画。その後、正社員として経営企画室に入社し、ITに強みを持っていたことから、社内のIT環境の構築や、ANDPADの導入・活用浸透を担当。人事評価制度の策定などの業務改善全般も担うようになった。

さらに、社員40人のうち3人が県外から集い、それも異業種の異能人材だという。

正田さん: 社内に新しい風を持ち込んでくれる彼らは、一般的な採用マーケットではなかなか出会うことができない人材です。コツコツと続けてきた町おこしの活動も切り口となり、魅力的な人材が集うようになったことは嬉しい変化ですね。まちづくりや古民家再生を通じて会社の哲学を確立できているからこそ 、そこに共感する人たちが集まる好循環を生み出せているのだと思います。

2018年より、行政と連携し岡山県への移住促進活動に取り組んでいる同社。正田さんは「岡山県移住セミナー」にて、大阪・東京(オンライン配信も含む)にて、倉敷市や古民家での暮らしの魅力について講演している。

「DX×日本の住文化」の掛け算で、新たな未来を拓く

正田さんの挑戦は、なんば建築工房の再建にとどまらず、地域の価値向上にも染み出している。今後、どのような構想を描いているのだろうか。

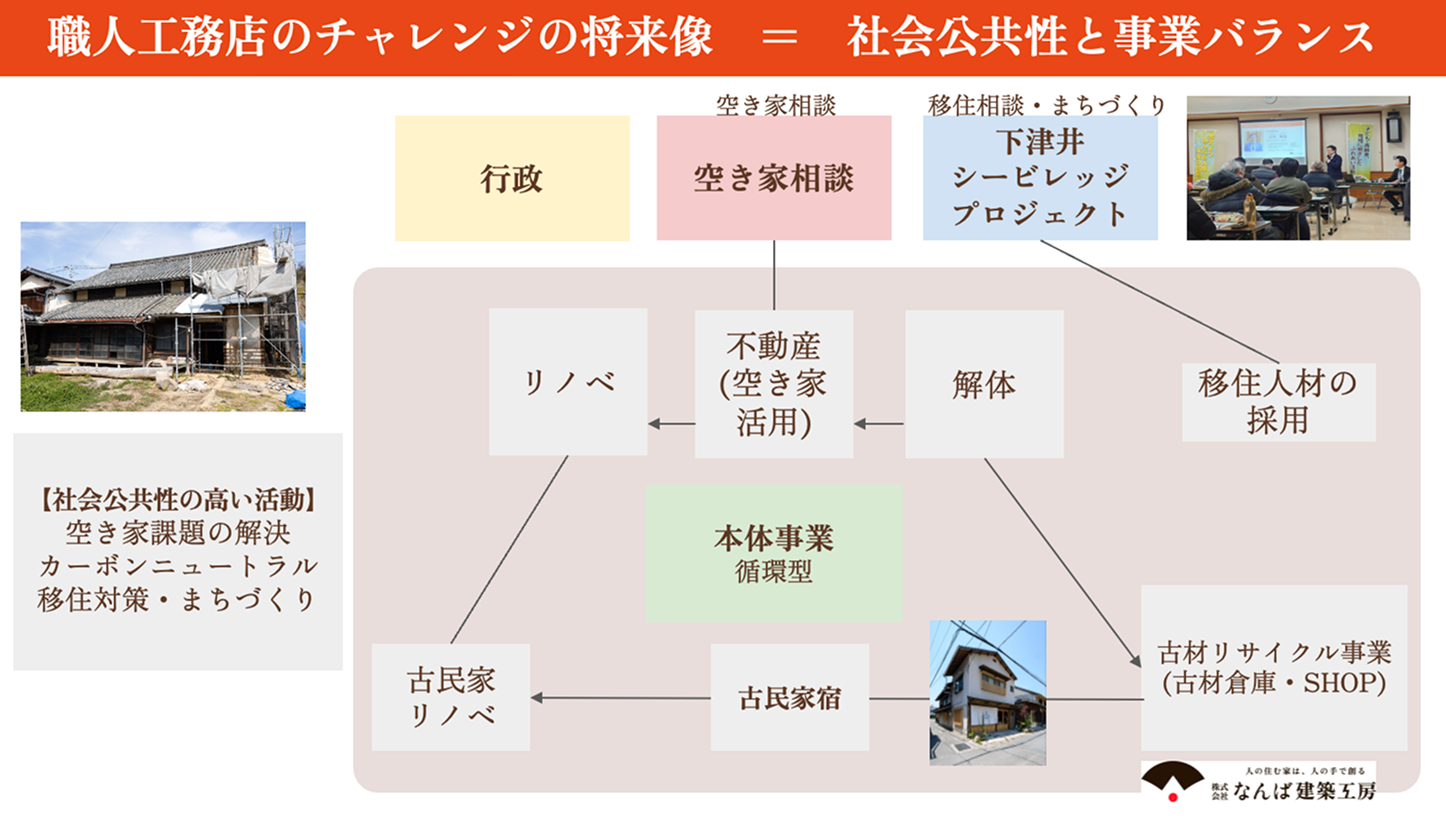

正田さん: 現在当社は創業138年ですが、私は150年まで見届けたいと考えています。そのために、今後は小さな事業を社外を巻き込んで展開し、ホールディングスの構築を目指していきたいです。空き家不動産事業や、宿泊事業、古材のリサイクル事業など、地域に根ざした事業を多角的に展開することで、会社全体の事業ポートフォリオを強化し、持続可能な企業へと成長させていきたいですね。さらに、社外の事業者や地域の若い世代など、事業を計画したい人をスクラムで支援し、当社が建築を担えば広報活動にもつなげられるでしょう。

なんば建築工房の将来像。ホールディングス化で事業を多角的に強化していく構想を掲げている。出典:ANDPAD AWARD 2025 特別講演スライド(同社作成)

幾度もの苦境にも屈せず、自社の強みが生きる道を切り拓いてきた正田さん。その活力の源には、どのような想いがあるのだろうか。

正田さん: 現在は、社会公共性と経済合理性のバランスをとりながら事業を組み立てていますが、最初から明確なビジョンがあったわけではなかったんです。「とりあえずやってみよう!」と試行錯誤を重ねながら、可能性を信じて進んできた結果、今の形に辿り着きました。中小工務店、大手ハウスメーカー、どちらにも強みがありますが、特に中小工務店はオリジナルな「美学」を築くポテンシャルを秘めていると思います。デザインや性能面は他社さんも真似できても、その会社にしかない「美学」はそう簡単に真似ることはできません。自社の強みを際立たせてそれが生きる道を探し続け、コツコツと磨き上げていくことこそが、中小工務店が生き残る術だと考えています。

長谷川さんの入社後、ANDPADを導入してDXを推進し、ANDPAD AWARD 2025「DXカンパニー部門」の「住宅 × SMB」カテゴリでは、見事入賞を果たした同社。2025年6月13日に開催されたANDPAD AWARD 2025 授賞式では、正田さんが特別講演に登壇。「地域イノベーションを起こす職人工務店の挑戦」と題した講演にて、建設DXの最前線を走るトップランナーたちを力強く鼓舞した。

正田さん: 当社は、職人の手仕事を強みに、「DX ✕ 日本の住文化を未来へ」の掛け算で、古民家再生や町おこしに取り組み、変革を起こしてきました。社会公共性の高い事業に取り組むことで地域に貢献し、それが事業の好循環をつくり出しています。お金はなくてもコツコツ手間をかけることで、誰も真似できない仕組みを作り上げていけると感じています。何よりも大切なのは、「変わろう」という意識です。皆さんの会社でも、「DX」と自社の強みを掛け合わせることで、業界に大きなうねりを生み出していきましょう!

ANDPAD AWARD 2025 授賞式にて、特別講演を行う正田さん。同社のチャレンジの軌跡と変革への熱いメッセージに、会場からは大きな拍手が巻き起こった。

正田さんの特別講演を含む、ANDPAD AWARD 2025 授賞式の様子はこちらから映像でご覧いただけます。

幾度もの困難にも屈せず、尖った事業ドメインを定め、自社の強みに活路を見出していった正田さん。その活動は地域価値の向上にもつながり、通常のリクルーティングでは出会うことがなかった人材が仲間に加わり、変化が起きていった。まさに、思いを持ったひとりの行動が、周囲を巻き込み会社を動かし、地域を変えていくうねりを生み出していったといえる。

正田さんはANDPAD AWARD 2025 授賞式での特別講演にて、「創業138年の歴史をさらに未来へとつないでいけるよう、ANDPADとともに事業の好循環をつくっていきたい」と語った。日本の住環境を未来へ継承するという大きなビジョンを掲げ、さらなる変革の道を力強く歩む同社。今後も続くチャレンジのストーリーにANDPADを通じて伴走し、その未来をともに見つめていきたい。

(※)2024年4月からアンドパッドへグループジョインしたコンベックス社が開発・提供する、住宅・不動産業界向けに特化した営業生産性向上のためのマーケティングオートメーションツール「Digima」の株式会社なんば建築工房での導入事例記事はこちら。

| URL | https://www.nanbakenchiku.co.jp/ |

|---|---|

| 代表者 | 代表取締役社長 正田 順也 |

| 創業 | 1887年 |

| 本社 | 岡山県倉敷市児島上の町1-14-56 |